krakau

30.11.05

Martin Teil 3

Heute ist Andreasnacht. Und ich bin allein mit Martin. Zurückgeblieben. In der Villa. Alle anderen sind weggefahren. Und in der Küche zwei volle Kühlschränke und ein volles Vorratsregal. Mit Unaufgegessenem.

Wir warfen alles weg. Ungeachtet des Haltbarkeitsdatums. Wieviel Śmietana. Wieviel süße Butter. Wieviel Sonnenblumenhonig. Am meisten wunderten mich Unmengen von Senfflaschen, Senfgläsern und eingelegten Senfkörnern. Wovon ernähren sich Stipendiaten aus aller Welt in Krakau? Offenbar hauptsächlich – aber ich habe keine Ahnung weshalb und wozu – aus geschwungenen, großen und kleinen „S“.

Wir warfen alles weg. Ohne Rücksicht auf Anfangsbuchstaben. Ohne Rücksicht auf Zunge und Sprache. Ohne Rücksicht auf Geschmack. Ohne Rücksicht auf Farbe. Ohne Rücksicht auf Verpackung. Ohne Rücksicht auf Inhalt. Ohne Rücksicht auf den Grad der Verschimmelung.

„Am besten gar nicht erst angucken“, riet Martin sachlich.

Und lief in sein Zimmer hinauf, holte leere Plastiktüten. Dann lief er nochmals hoch, weil wir einen Kugelschreiber brauchten. Manchmal will der Mensch etwas aufschreiben. Ungeachtet aller Widrigkeiten. Oben auf dem Schrank lag das verstaubte Notizbuch von Herrn András Rácz aus Budapest.

Heute ist Andreasnacht. Und Martin und ich sind allein zurückgeblieben. Wir bewohnen die mittleren Ostzimmer des Łaskihauses. Er im ersten Stock. Ich mit der Engelin im zweiten. Unter dem Dach.

Wir warfen alles weg. Ungeachtet des Haltbarkeitsdatums. Wieviel Śmietana. Wieviel süße Butter. Wieviel Sonnenblumenhonig. Am meisten wunderten mich Unmengen von Senfflaschen, Senfgläsern und eingelegten Senfkörnern. Wovon ernähren sich Stipendiaten aus aller Welt in Krakau? Offenbar hauptsächlich – aber ich habe keine Ahnung weshalb und wozu – aus geschwungenen, großen und kleinen „S“.

Wir warfen alles weg. Ohne Rücksicht auf Anfangsbuchstaben. Ohne Rücksicht auf Zunge und Sprache. Ohne Rücksicht auf Geschmack. Ohne Rücksicht auf Farbe. Ohne Rücksicht auf Verpackung. Ohne Rücksicht auf Inhalt. Ohne Rücksicht auf den Grad der Verschimmelung.

„Am besten gar nicht erst angucken“, riet Martin sachlich.

Und lief in sein Zimmer hinauf, holte leere Plastiktüten. Dann lief er nochmals hoch, weil wir einen Kugelschreiber brauchten. Manchmal will der Mensch etwas aufschreiben. Ungeachtet aller Widrigkeiten. Oben auf dem Schrank lag das verstaubte Notizbuch von Herrn András Rácz aus Budapest.

Heute ist Andreasnacht. Und Martin und ich sind allein zurückgeblieben. Wir bewohnen die mittleren Ostzimmer des Łaskihauses. Er im ersten Stock. Ich mit der Engelin im zweiten. Unter dem Dach.

26.11.05

Ein wundervoller Wintertag

Ein wundervoller Wintertag ist vorüber. In Kwiatonowice. Stahlblauer Himmel. Scharfe Kontraste. Am Horizont. Gute Sicht. In der Luft. Sonne. Auf den Feldern. Schnee. Ich konnte das alles sehen, ohne aus dem Bett zu steigen. Kasper brachte mir in der Früh Kaffee. Ans Bett natürlich. Dann fuhren sie in die Stadt. Zur Arbeit. Und ich blieb den ganzen Vormittag allein. Ich liebe das Ausleiern der Zeit. Das lange Stummsein. Ohne aus dem Bett steigen zu müssen.

Ein wundervoller Wintertag. Am Nachmittag Lesung in der Schule. Umso segensreicher erwies sich die morgendliche Stille im Gutshaus. Das Schulgebäude stand zu Zeiten von Lina Bögli noch nicht. So wie andere Überbauungen im Dorf. Sie hätte sich gefreut über die Präsentation zweiter Schülerinnen der zweiten Klasse. Um drei Uhr nachmittags. Der noch hellen Stunde. An einem wundervollen Wintertag.

Ich erinnere mich – das habe ich sogar gestern den Kwiatonowicern erzählt – dass Lina B. fast ein halbes Jahrhundert lang Tagebuch führte. Tag für Tag. Sie schrieb sogar dann, wenn sie nichts zu schreiben hatte. Zum Beispiel: „Nichts zu sagen.“ Oder: „Dasselbe wie gestern.“ (Und gestern konnte „Ich habe nichts zu sagen!“ gewesen sein). Kunstgriffe fast wie bei Gombrowicz. Abgesehen davon verlief ihr Leben nach der Rückkehr in die Schweiz, sozusagen nach ihrer „Pensionierung” in sehr geregelten Bahnen. Routiniert. Ja fast ritualisiert. Tägliche Spaziergänge. Tägliche Englischstunden. Tägliche Mahlzeiten. Sie aß mit dem Besteck des Königs Kalakaua, das sie geschenkt bekommen hatte zum Abschied von Honolulu. Tägliche Notizen. Je älter sie wurde, desto mehr achtete sie auf die Ordnung eines jeden Tages. Eines jeden Jahres.

Ich bin auch verrückt. Da gibt es nichts zu beschönigen. Nach dem Tod von Lina Bögli erschien eine bescheidene Erinnerung an sie. Ein auf Buchseiten zerdehnter Lebenslauf. Von ihrer Freundin Amy Moser. Amy Moser schrieb als erste, was nachher alle getreulich abschrieben, dass Lina Bögli, als sie im Gasthaus „Kreuz” in Herzogenbuchsee wohnte, die Miete für das Eckzimmer im zweiten Stock jeweils „im voraus für 12 Jahre“ bezahlte, um nicht mehr daran denken zu müssen. Ich bin auch Schweizerin. Und ich überlege mir, wie oft sie im voraus für 12 Jahre ihre Miete bezahlen konnte, wenn sie 27 Jahre im „Kreuz” wohnte? Irgendwie geht das nicht auf. Außerdem konnte sie ja nicht zum voraus wissen, wie viele Jahre ihr vergönnt sein würden. Unter diesem Kreuz.

Also setzte ich mich an den Computer und öffnete ihre Tagebücher, die ich vor zwei Jahren gescannt hatte. Ich besitze fast 5000 bitmaps – das heißt elektronische Abbildungen jeder handschriftlichen Seite. Ich überflog von 1915 bis 1940 alle Feiertage, Weihnachtsfeiertage, Silvester- und Neujahrstage. Und schnell erwies sich, dass sie nicht für 12 Jahre die Miete bezahlte, sondern für 12 Monate. Jeweils 300 Franken. Eine Kleinigkeit. Ein Versehen in der Zeit. Wichtiger ist, dass ich bei dieser Gelegenheit entdeckte, dass sie immer an Silvester das zu Ende gehende Jahr mit fast identischen Worten verabschiedete: „Also adieu, du liebes altes Jahr, Tausend dank für alles, was du mir gebracht!“ (31.12.1919 u.a.). So war es immer. Fünfundzwanzig Jahre lang. Bis zum Dezember 1940. Das letzte Tagebuch endet mit dem Eintrag am 28. Dezember 1940: „Es ist ein wundervoller Wintertag; aber mir geht es nicht besser.“ Und danach kommt nichts mehr. Nur Leere. Die schmerzt. Jedesmal, wenn sie sich von neuem öffnet. Auf dem Bildschirm meines Computers. In meinem Gedächtnis. Vor meinem Augen in Kwiatonowice. Weiter nichts. Sie hatte keine Kraft mehr, das alte Jahr mit dem gewohnten Dank zu verabschieden. Es fehlten ihr nur drei Tage. Zwei Tage zuvor, am 26. Dezember hatte sie notiert: „Natürlich fühle ich mich nicht wohler; und jetzt bin ich noch ganz blind am linken Auge. Alles geht dem Ende entgegen!“

Sie lebte noch fast ein Jahr. Aber die Tage wurden nicht mehr hell. Die Stille zerdehnte die Zeit. Sie starb am Tag der Wintersonnenwende, am 22. Dezember 1941. Ein wundervoller Wintertag ist vorüber.

Ein wundervoller Wintertag. Am Nachmittag Lesung in der Schule. Umso segensreicher erwies sich die morgendliche Stille im Gutshaus. Das Schulgebäude stand zu Zeiten von Lina Bögli noch nicht. So wie andere Überbauungen im Dorf. Sie hätte sich gefreut über die Präsentation zweiter Schülerinnen der zweiten Klasse. Um drei Uhr nachmittags. Der noch hellen Stunde. An einem wundervollen Wintertag.

Ich erinnere mich – das habe ich sogar gestern den Kwiatonowicern erzählt – dass Lina B. fast ein halbes Jahrhundert lang Tagebuch führte. Tag für Tag. Sie schrieb sogar dann, wenn sie nichts zu schreiben hatte. Zum Beispiel: „Nichts zu sagen.“ Oder: „Dasselbe wie gestern.“ (Und gestern konnte „Ich habe nichts zu sagen!“ gewesen sein). Kunstgriffe fast wie bei Gombrowicz. Abgesehen davon verlief ihr Leben nach der Rückkehr in die Schweiz, sozusagen nach ihrer „Pensionierung” in sehr geregelten Bahnen. Routiniert. Ja fast ritualisiert. Tägliche Spaziergänge. Tägliche Englischstunden. Tägliche Mahlzeiten. Sie aß mit dem Besteck des Königs Kalakaua, das sie geschenkt bekommen hatte zum Abschied von Honolulu. Tägliche Notizen. Je älter sie wurde, desto mehr achtete sie auf die Ordnung eines jeden Tages. Eines jeden Jahres.

Ich bin auch verrückt. Da gibt es nichts zu beschönigen. Nach dem Tod von Lina Bögli erschien eine bescheidene Erinnerung an sie. Ein auf Buchseiten zerdehnter Lebenslauf. Von ihrer Freundin Amy Moser. Amy Moser schrieb als erste, was nachher alle getreulich abschrieben, dass Lina Bögli, als sie im Gasthaus „Kreuz” in Herzogenbuchsee wohnte, die Miete für das Eckzimmer im zweiten Stock jeweils „im voraus für 12 Jahre“ bezahlte, um nicht mehr daran denken zu müssen. Ich bin auch Schweizerin. Und ich überlege mir, wie oft sie im voraus für 12 Jahre ihre Miete bezahlen konnte, wenn sie 27 Jahre im „Kreuz” wohnte? Irgendwie geht das nicht auf. Außerdem konnte sie ja nicht zum voraus wissen, wie viele Jahre ihr vergönnt sein würden. Unter diesem Kreuz.

Also setzte ich mich an den Computer und öffnete ihre Tagebücher, die ich vor zwei Jahren gescannt hatte. Ich besitze fast 5000 bitmaps – das heißt elektronische Abbildungen jeder handschriftlichen Seite. Ich überflog von 1915 bis 1940 alle Feiertage, Weihnachtsfeiertage, Silvester- und Neujahrstage. Und schnell erwies sich, dass sie nicht für 12 Jahre die Miete bezahlte, sondern für 12 Monate. Jeweils 300 Franken. Eine Kleinigkeit. Ein Versehen in der Zeit. Wichtiger ist, dass ich bei dieser Gelegenheit entdeckte, dass sie immer an Silvester das zu Ende gehende Jahr mit fast identischen Worten verabschiedete: „Also adieu, du liebes altes Jahr, Tausend dank für alles, was du mir gebracht!“ (31.12.1919 u.a.). So war es immer. Fünfundzwanzig Jahre lang. Bis zum Dezember 1940. Das letzte Tagebuch endet mit dem Eintrag am 28. Dezember 1940: „Es ist ein wundervoller Wintertag; aber mir geht es nicht besser.“ Und danach kommt nichts mehr. Nur Leere. Die schmerzt. Jedesmal, wenn sie sich von neuem öffnet. Auf dem Bildschirm meines Computers. In meinem Gedächtnis. Vor meinem Augen in Kwiatonowice. Weiter nichts. Sie hatte keine Kraft mehr, das alte Jahr mit dem gewohnten Dank zu verabschieden. Es fehlten ihr nur drei Tage. Zwei Tage zuvor, am 26. Dezember hatte sie notiert: „Natürlich fühle ich mich nicht wohler; und jetzt bin ich noch ganz blind am linken Auge. Alles geht dem Ende entgegen!“

Sie lebte noch fast ein Jahr. Aber die Tage wurden nicht mehr hell. Die Stille zerdehnte die Zeit. Sie starb am Tag der Wintersonnenwende, am 22. Dezember 1941. Ein wundervoller Wintertag ist vorüber.

25.11.05

Im Auto

Den ganzen gestrigen Tag verbrachte ich im Auto. So kommt es mir heute vor. Und das ist ungesund. So die Zeit totzuschlagen. Im Auto. So den Raum zu durchschneiden. Im Auto. So zu mutmaßen. Hinterher. Nach einer schlaflosen Nacht.

Das Gedächtnis führt mich nach wie vor in die Irre. Es hat sich auch im Auto breit gemacht. Fährt mit. Wie der verunglückte Lastwagen auf einer verschneiten Nebenstraße. Wie das vergessene Buch im Rucksack. Wie der plastikverkorkte trockene Rotwein im Kofferraum.

Diesmal verreiste ich mit Kuczok (und werde, was ich noch nicht weiß, mit Nahacz zurückkehren). Der bereits bekannte Kunstgriff (es geht hier nicht um einen Menschen, sondern um das Werk eines Schriftstellers). Aber im Auto auf dem Weg nach Gorlice griff ich nicht ein einziges Mal nach dem Buch. Das Auto liebt lesende Passagiere nicht. Der Fahrer liebt Gespräche. Vor allem, wenn er eine Frau ist. Kuczok (Opowieści przebrane – Auserlesene Erzählungen) blätterte ich erst im Bett durch. Er bekam mir nicht. Weder dem Hals. Noch den Ohren. Die Augen fielen mir zu. Ich mag kein déjà vu. Weder in Gedanken. Noch unter den Fingerspitzen. Wieder Schläge. Wieder Miststück. Wieder Peitsche. Schreie. Tränen. Und Schmerz. Bis in den frühen Morgen.

Und noch immer bin ich im Auto. In einer winzigen Blechumhüllung. Die absolut keine Farben in ihr Inneres dringen lässt. Die Heizung hingegen steht auf Max. Alle Wege im Leben sind nummeriert. Und hängen wie riesige grüne Schilder im Wind. Schwanken über den lauten Autobahnen. Es gibt keinen Notausgang. Noch einen Fluchtweg. Weder einen zufälligen. Noch markierten. Aus der Tunnelfahrt. Aus der Düsternis eines frühen Novemberabends. Nicht einmal vorwärts. Durch die Nacht. Auch der Rückwärtsgang. Hilft nicht weiter. Und führt nur nirgendwohin. Der gestrige Tag fährt Auto.

Das Gedächtnis führt mich nach wie vor in die Irre. Es hat sich auch im Auto breit gemacht. Fährt mit. Wie der verunglückte Lastwagen auf einer verschneiten Nebenstraße. Wie das vergessene Buch im Rucksack. Wie der plastikverkorkte trockene Rotwein im Kofferraum.

Diesmal verreiste ich mit Kuczok (und werde, was ich noch nicht weiß, mit Nahacz zurückkehren). Der bereits bekannte Kunstgriff (es geht hier nicht um einen Menschen, sondern um das Werk eines Schriftstellers). Aber im Auto auf dem Weg nach Gorlice griff ich nicht ein einziges Mal nach dem Buch. Das Auto liebt lesende Passagiere nicht. Der Fahrer liebt Gespräche. Vor allem, wenn er eine Frau ist. Kuczok (Opowieści przebrane – Auserlesene Erzählungen) blätterte ich erst im Bett durch. Er bekam mir nicht. Weder dem Hals. Noch den Ohren. Die Augen fielen mir zu. Ich mag kein déjà vu. Weder in Gedanken. Noch unter den Fingerspitzen. Wieder Schläge. Wieder Miststück. Wieder Peitsche. Schreie. Tränen. Und Schmerz. Bis in den frühen Morgen.

Und noch immer bin ich im Auto. In einer winzigen Blechumhüllung. Die absolut keine Farben in ihr Inneres dringen lässt. Die Heizung hingegen steht auf Max. Alle Wege im Leben sind nummeriert. Und hängen wie riesige grüne Schilder im Wind. Schwanken über den lauten Autobahnen. Es gibt keinen Notausgang. Noch einen Fluchtweg. Weder einen zufälligen. Noch markierten. Aus der Tunnelfahrt. Aus der Düsternis eines frühen Novemberabends. Nicht einmal vorwärts. Durch die Nacht. Auch der Rückwärtsgang. Hilft nicht weiter. Und führt nur nirgendwohin. Der gestrige Tag fährt Auto.

24.11.05

Unterwegs

Gleich breche ich auf. Heute Lesung in Gorlice. Morgen in Kwiatonowice. Und dann Wochenende.

Paul, mein adoptierter Großvater feiert heute in New Holland Thanksgiving.

Maryna, die Ukrainerin, schrieb gestern ihr Theaterstück zu Ende. Zufrieden erschien sie gegen Mittag in der Küche, kochte ihren ersten Kaffee und sagte: „Geschafft!” Es soll viel Blut fließen. Sie hat vier Personen um die Ecke gebracht. Abends war die Rede davon, dass in der Villa auch Geister wohnen.

Frau Krakowska hatte vor einigen Tagen Geburtstag. Zufällig habe ich das nach so vielen Jahren erfahren. Denn sie feiert nur ihren Namenstag. Sie kam am gleichen Tag auf die Welt wie meine Schwester. Alles ist relativ.

Frühmorgens liegt auf meinen Fenstern Schnee, der im Laufe des Tages allmählich zerfließt. Ich öffne ein Fenster. Lecke an den Eiszapfen. Berühre den Schnee. Auf dem Dach. Unter dem ich wohne. Der Himmel ist anämisch. Und die Sprache hat ein Problem, dass sie vom Menschen abhängt. Und deshalb lebt. Und unberechenbar ist. Wie wir alle.

Ich muss auf die Frage eine Antwort geben, warum ich mich in Polen wohl fühle. Morgen. Aber vielleicht auch schon heute. Aber bestimmt die nächsten Wochen, Monate, Jahre. Ununterbrochen. Immer wieder. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Weder heute noch morgen. Ich weiß nur, dass die eigene Verfassung auch eine sprachliche Angelegenheit ist.

Ich rechne mit der Hilfe der Landschaft. Der Unteren Beskiden. Und auf den Großvater in Amerika.

Es ist soweit. Ich breche auf.

Paul, mein adoptierter Großvater feiert heute in New Holland Thanksgiving.

Maryna, die Ukrainerin, schrieb gestern ihr Theaterstück zu Ende. Zufrieden erschien sie gegen Mittag in der Küche, kochte ihren ersten Kaffee und sagte: „Geschafft!” Es soll viel Blut fließen. Sie hat vier Personen um die Ecke gebracht. Abends war die Rede davon, dass in der Villa auch Geister wohnen.

Frau Krakowska hatte vor einigen Tagen Geburtstag. Zufällig habe ich das nach so vielen Jahren erfahren. Denn sie feiert nur ihren Namenstag. Sie kam am gleichen Tag auf die Welt wie meine Schwester. Alles ist relativ.

Frühmorgens liegt auf meinen Fenstern Schnee, der im Laufe des Tages allmählich zerfließt. Ich öffne ein Fenster. Lecke an den Eiszapfen. Berühre den Schnee. Auf dem Dach. Unter dem ich wohne. Der Himmel ist anämisch. Und die Sprache hat ein Problem, dass sie vom Menschen abhängt. Und deshalb lebt. Und unberechenbar ist. Wie wir alle.

Ich muss auf die Frage eine Antwort geben, warum ich mich in Polen wohl fühle. Morgen. Aber vielleicht auch schon heute. Aber bestimmt die nächsten Wochen, Monate, Jahre. Ununterbrochen. Immer wieder. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Weder heute noch morgen. Ich weiß nur, dass die eigene Verfassung auch eine sprachliche Angelegenheit ist.

Ich rechne mit der Hilfe der Landschaft. Der Unteren Beskiden. Und auf den Großvater in Amerika.

Es ist soweit. Ich breche auf.

17.11.05

Lendenwirbel

Ich schreibe seit dem frühen Morgen. In einer Sprache. Und übersetze. In die andere. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Irgendwo zwischen Himmel und Erde. Heute fielen die ersten vorsichtigen Schneeflocken. Diesmal war es mir, als ob die Sprache immer schärfere Kanten bekäme, immer schmerzhafter werde, je weiter ich nach Westen und Süden vorstoße. Bereits in Berlin stach mir das Deutsch spitz in die Ohren. Und dann in Basel, im Trämli nach Allschwil, der Basler Dialekt – angeblich von allen Schweizer Dialekten dem sogenannten Hochdeutschen am nächsten – einfach nicht auszuhalten. Wie sehnte ich mich nach meinem leeren Zimmer unter dem Dach in Krakau. Gestern tranken wir dann noch bis spät in der Nacht scharfen ukrainischen Honigwodka. Spülten damit den Barszcz hinunter. Alle hielten tapfer mit. In der Küche des Łaski-Hauses. Beim Entgiften der Eindrücke von der Reise. Beim Auflösen der ineinander verkeilten Sprachen. Beim Lockern der Beinmuskulatur.

Letzte Woche sagte uns Martin beim Tai Chi, wir sollten uns nicht auf die Bewegungen des Körpers konzentrieren. Nicht auf die Finger gucken, nicht auf die Hände, nicht auf die Unterarme. Nein. Wir sollten uns konzentrieren auf das Fließen der Energie. Es ging ihm natürlich um das „chi”, auf dieses geheimnisvolle Etwas, das uns durch ein paar unscheinbare Bewegungen zuteil wird. Er gab sogar zu, dass die Chinesen ein spezielles Wort für diese Energie besässen, wir würden es aber vorläufig nicht benützen. Dann führte er in Polnisch vor, welchen Weg die Energie gerade bei der Bewegung, bei der wir angelangt waren, durch unseren Körper zu nehmen habe. Und sagte „kręgosłup” [Wirbelsäule], „barki” [Schultern], „ramiona” [Arme], „ręce” [Hände], „palce” [Finger] und zurück (durch die Handbewegung, welche den Kreis schließt) zu „biodro“ [Hüfte], „brzuch“ [Bauch], „centrum“ [Zentrum]. Mein Gott! Und ich, einfältig wie ich nun einmal bin, konzentrierte mich auf diese Wörter. Der Kopf gefangen von Übersetzen. „Kręgosłup”. Ich weiß schließlich, was das heißt und verstehe. Was das ist: Die Wirbelsäule. Und trotzdem beginne ich zu suchen. Nach irgend einer Stelle in meinem Körper. Nach etwas, das immer an seinem festen Platz sass und sich jetzt plötzlich zurückzieht. Sich in Luft auflöst. Im Wort. In einem unkomplizierten polnischen Wort. In der Sprache. „Kręgosłup”. „Barki” „Ramiona”. Ich spüre nichts. Kein Fließen. Keine Energie. Keine Wärme. Ich habe nichts. Ich bin nichts. Mein ganzer Körper hat aufgehört zu existieren. Verstohlen schaue ich mich um. Vielleicht springt die Wirbelsäule in einem Nebensatz durch das angelehnte Fenster hinaus. Oder drückt sich gerade durch die geschlossene Tür hindurch. Vielleicht hängen meine Schultern in den Dachbalken. Vielleicht drängeln meine Ellbogen im wie immer überfüllten Bus 192 bereits wieder zum Flughafen. Vielleicht klimpern meine Finger im Parterre auf dem Flügel einen Chopin-Walzer. Jemand übt im anderen Zimmer Trompete. Und ich verstehe nicht, warum mir meine Wirbelsäule abhanden gekommen ist.

Durch den nachtkalten Park kehrte ich in die Villa zurück und beschloss, nicht mehr länger über diese Sache nachzudenken.

Gestern kam ich zurück. In mein Dachzimmer. Vorgestern früh flog ich von Basel nach Berlin. Vom Flughafen Schönefeld fuhr ich direkt nach Schöneberg. An die Akazienstraße. Zu einer Einzelstunde Tai Chi bei Monika. Sie führte mich in die erste Vertiefungsstufe ein, die sogenannte yin-yang-Form. Und es war genauso wie bei Martin. Monika sagt mir etwas. Weist mich auf dieses hin und jenes. Rückt irgendetwa zurecht. Und plötzlich. Sagt sie: „Denk an die Lendenwirbel”. Mein Gott! Was ist das? „Lendenwirbel”? Kręg lędźwiowy! Der untere Teil der Wirbelsäule. Vielleicht. Das weiß ich doch. Und verstehe. Aber nichts ist da. In meinem Körper gähnt Leere. Aus dem Innern heraus. In die deutsche Sprache hinein. In der Früh hatte ich mich in schweizerdeutsch von meiner Schwester verabschiedet. Der Mann meiner Cousine, der Tochter des verstorbenen Onkels W., gab mir nach dem Begräbnis auf den Weg nach Polen zurück eine Flasche Zwetschgenschnaps mit. Selbstgebrannt aus eigenen Zwetschgen. Er klebte eine handgeschriebene Etikette auf die Flasche. „Bürner Zwetschgen 2001, 43% alc.” Diese Geste hat mich mehr berührt als das ganze durchsichtige Getränk. Monika gestand ich im fünften Stock an der Akazienstraße, dass die Schweizer Sprache, oder besser gesagt: einige der Schweizer Dialekte härter seien, und deshalb mehr verletzten, als die deutsche Sprache. Ich sagte ihr aber nicht, dass die Sprachen (alle) mir gerade meinen Körper rauben. Nach und nach. Ein Teilchen nach dem anderen. Dass die Sprachen mir im Wege stehen. Zur Zeit. Und wie. Mich hindern daran, mich selbst auch nur zu erhasten. Dass die Sprachen strammstehen. Wie die Nationalgarde. Zwischen Gedanken und Haut. Zwischen mir und nicht-mir. Dass jetzt keine Rede davon sein kann, dass das „chi” fließt. Solange Wörter im Raum stehen wie „Lendenwirbel”, „aufgerichtetes Becken”, „langer Rücken” ... – denn ich weiß nicht mehr. Was das ist. Noch wo ich bin.

Ich schreibe seit dem frühen Morgen. In einer Sprache. Und übersetze. In die andere. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Irgendwo zwischen Himmel und Erde. Am Nachmittag fahre ich zu meiner Polnischstunde. Vielleicht bringt sie mich weder auf die Beine.

Letzte Woche sagte uns Martin beim Tai Chi, wir sollten uns nicht auf die Bewegungen des Körpers konzentrieren. Nicht auf die Finger gucken, nicht auf die Hände, nicht auf die Unterarme. Nein. Wir sollten uns konzentrieren auf das Fließen der Energie. Es ging ihm natürlich um das „chi”, auf dieses geheimnisvolle Etwas, das uns durch ein paar unscheinbare Bewegungen zuteil wird. Er gab sogar zu, dass die Chinesen ein spezielles Wort für diese Energie besässen, wir würden es aber vorläufig nicht benützen. Dann führte er in Polnisch vor, welchen Weg die Energie gerade bei der Bewegung, bei der wir angelangt waren, durch unseren Körper zu nehmen habe. Und sagte „kręgosłup” [Wirbelsäule], „barki” [Schultern], „ramiona” [Arme], „ręce” [Hände], „palce” [Finger] und zurück (durch die Handbewegung, welche den Kreis schließt) zu „biodro“ [Hüfte], „brzuch“ [Bauch], „centrum“ [Zentrum]. Mein Gott! Und ich, einfältig wie ich nun einmal bin, konzentrierte mich auf diese Wörter. Der Kopf gefangen von Übersetzen. „Kręgosłup”. Ich weiß schließlich, was das heißt und verstehe. Was das ist: Die Wirbelsäule. Und trotzdem beginne ich zu suchen. Nach irgend einer Stelle in meinem Körper. Nach etwas, das immer an seinem festen Platz sass und sich jetzt plötzlich zurückzieht. Sich in Luft auflöst. Im Wort. In einem unkomplizierten polnischen Wort. In der Sprache. „Kręgosłup”. „Barki” „Ramiona”. Ich spüre nichts. Kein Fließen. Keine Energie. Keine Wärme. Ich habe nichts. Ich bin nichts. Mein ganzer Körper hat aufgehört zu existieren. Verstohlen schaue ich mich um. Vielleicht springt die Wirbelsäule in einem Nebensatz durch das angelehnte Fenster hinaus. Oder drückt sich gerade durch die geschlossene Tür hindurch. Vielleicht hängen meine Schultern in den Dachbalken. Vielleicht drängeln meine Ellbogen im wie immer überfüllten Bus 192 bereits wieder zum Flughafen. Vielleicht klimpern meine Finger im Parterre auf dem Flügel einen Chopin-Walzer. Jemand übt im anderen Zimmer Trompete. Und ich verstehe nicht, warum mir meine Wirbelsäule abhanden gekommen ist.

Durch den nachtkalten Park kehrte ich in die Villa zurück und beschloss, nicht mehr länger über diese Sache nachzudenken.

Gestern kam ich zurück. In mein Dachzimmer. Vorgestern früh flog ich von Basel nach Berlin. Vom Flughafen Schönefeld fuhr ich direkt nach Schöneberg. An die Akazienstraße. Zu einer Einzelstunde Tai Chi bei Monika. Sie führte mich in die erste Vertiefungsstufe ein, die sogenannte yin-yang-Form. Und es war genauso wie bei Martin. Monika sagt mir etwas. Weist mich auf dieses hin und jenes. Rückt irgendetwa zurecht. Und plötzlich. Sagt sie: „Denk an die Lendenwirbel”. Mein Gott! Was ist das? „Lendenwirbel”? Kręg lędźwiowy! Der untere Teil der Wirbelsäule. Vielleicht. Das weiß ich doch. Und verstehe. Aber nichts ist da. In meinem Körper gähnt Leere. Aus dem Innern heraus. In die deutsche Sprache hinein. In der Früh hatte ich mich in schweizerdeutsch von meiner Schwester verabschiedet. Der Mann meiner Cousine, der Tochter des verstorbenen Onkels W., gab mir nach dem Begräbnis auf den Weg nach Polen zurück eine Flasche Zwetschgenschnaps mit. Selbstgebrannt aus eigenen Zwetschgen. Er klebte eine handgeschriebene Etikette auf die Flasche. „Bürner Zwetschgen 2001, 43% alc.” Diese Geste hat mich mehr berührt als das ganze durchsichtige Getränk. Monika gestand ich im fünften Stock an der Akazienstraße, dass die Schweizer Sprache, oder besser gesagt: einige der Schweizer Dialekte härter seien, und deshalb mehr verletzten, als die deutsche Sprache. Ich sagte ihr aber nicht, dass die Sprachen (alle) mir gerade meinen Körper rauben. Nach und nach. Ein Teilchen nach dem anderen. Dass die Sprachen mir im Wege stehen. Zur Zeit. Und wie. Mich hindern daran, mich selbst auch nur zu erhasten. Dass die Sprachen strammstehen. Wie die Nationalgarde. Zwischen Gedanken und Haut. Zwischen mir und nicht-mir. Dass jetzt keine Rede davon sein kann, dass das „chi” fließt. Solange Wörter im Raum stehen wie „Lendenwirbel”, „aufgerichtetes Becken”, „langer Rücken” ... – denn ich weiß nicht mehr. Was das ist. Noch wo ich bin.

Ich schreibe seit dem frühen Morgen. In einer Sprache. Und übersetze. In die andere. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Irgendwo zwischen Himmel und Erde. Am Nachmittag fahre ich zu meiner Polnischstunde. Vielleicht bringt sie mich weder auf die Beine.

16.11.05

Ukrainischer Barszcz

Ich bin zurückgekehrt. Zu Fuß. Von der Bushaltestelle an der Kreuzung Kastanienallee / Lärchenallee. Durch das letzte holperige Stück der Kastanienallee. Bevor sie vor dem Łaski-Haus endet. Dort, wo mein Zimmer unter dem Dach ist. Hier hat man den Eindruck, man sei irgendwo auf dem Dorf (und nicht in einem der besten Quartiere Krakaus). Aufgerissener Straßenbelag. Von Unkraut überwachsene schiefe Gehwege. Ich gehe mitten auf der Strasse. Zur rechten Seite wird ein neues Haus gebaut. Danach kommt die Wiese. Das Pferdegestüt. Und ich habe den Eindruck, in den letzten Tagen die ganze Welt umrundet zu haben. Die ganze Erdkugel auf dem Rücken zu tragen. Nach Hause. Wie meine Engelin. Die Flügel.

Es ist noch nicht drei Uhr nachmittags und ich möchte nur noch schlafen. In der Küche kocht ukrainischer Barszcz. In einem riesigen Topf. Die lange Tafel ist schon gedeckt. Was ist hier los? Nazar mit neuer Frisur. Sieht noch edler aus. Lädt mich ein. Zum Essen mit allen um fünf. Ich bin eben erst zurückgekommen. Sage ich. Überflüssigerweise.

Auf dem Kühlschrank in der Küche liegt ein Brief für mich. Aus der Schweiz. Die Todesanzeige von Beat M. Adressiert von meiner Freundin, seiner ersten Frau und Mutter seiner Kinder. Die Welt drückt auf meine Schultern. Niemand konnte damals, als sie sich aus heiterem Himmel trennten, weil Beat eine neue Partnerin hatte, was auch keiner begriff, niemand konnte damals wissen oder ahnen, dass Beat schnell leben muss. Im Trab. Galopp. Zweispurig. Um Schritt zu halten. Womit, weiß bis heute keiner von uns. Aber jetzt verstehen wir, dass ihm wenig Zeit vergönnt war. Er starb an Allerseelen an Herzversagen – mit 47 Jahren.

Im Zimmer unter dem Dach zieht mir der Laptop 72 neue emails aus dem Netz. W. ist glücklich in Guangzhou angekommen. Berichtet, dass er ein kurzärmeliges Hemd trage. Tagestemperatur durchschnittlich bei 24 Grad. Ich antworte, dass ich vor fünf anrufe. Weil wir uns um fünf in der Küche zum ukrainischen Barszcz versammeln.

Es ist noch nicht drei Uhr nachmittags und ich möchte nur noch schlafen. In der Küche kocht ukrainischer Barszcz. In einem riesigen Topf. Die lange Tafel ist schon gedeckt. Was ist hier los? Nazar mit neuer Frisur. Sieht noch edler aus. Lädt mich ein. Zum Essen mit allen um fünf. Ich bin eben erst zurückgekommen. Sage ich. Überflüssigerweise.

Auf dem Kühlschrank in der Küche liegt ein Brief für mich. Aus der Schweiz. Die Todesanzeige von Beat M. Adressiert von meiner Freundin, seiner ersten Frau und Mutter seiner Kinder. Die Welt drückt auf meine Schultern. Niemand konnte damals, als sie sich aus heiterem Himmel trennten, weil Beat eine neue Partnerin hatte, was auch keiner begriff, niemand konnte damals wissen oder ahnen, dass Beat schnell leben muss. Im Trab. Galopp. Zweispurig. Um Schritt zu halten. Womit, weiß bis heute keiner von uns. Aber jetzt verstehen wir, dass ihm wenig Zeit vergönnt war. Er starb an Allerseelen an Herzversagen – mit 47 Jahren.

Im Zimmer unter dem Dach zieht mir der Laptop 72 neue emails aus dem Netz. W. ist glücklich in Guangzhou angekommen. Berichtet, dass er ein kurzärmeliges Hemd trage. Tagestemperatur durchschnittlich bei 24 Grad. Ich antworte, dass ich vor fünf anrufe. Weil wir uns um fünf in der Küche zum ukrainischen Barszcz versammeln.

11.11.05

Martin ff

Heute ist Feiertag. In Polen. Und in gewissen Schweizer Kantonen. Deshalb ist das Begräbnis von Onkel W. in Büren erst morgen. Im Kanton Solothurn arbeitet heute niemand. Dort wird der Heilige Martin gefeiert. Und der Martinsgans der Hals durchgeschnitten. Aber morgen wird gearbeitet. Deshalb komme ich noch rechtzeitig. An. Um mich zu verabschieden. Von ihm. Wie es sich gehört.

So zu reisen, mag ich überhaupt nicht. In der Nacht aus Warschau zurückgekommen. Mit dem letzten Bus in die Villa. Ein paar wenige Stunden geschlafen. Heute um 13 Uhr Flug nach Berlin. Übernachtung in der Wohnung beim Erzengel. Morgen früh hebt um 6:45 mein Flugzeug von Berlin-Schönefeld ab. Nach Basel. Ich habe keine Ahnung, wie ich um diese Zeit an den Flughafen komme. Aber irgendwie wird es schon werden. Um 8:10 soll ich auf dem Euro-Airport in Basel landen – das heißt auf französischem Boden. So war das immer schon. Irgendwie werden sie mich einreisen lassen. In mein Land. Danach mit dem Bus zum Hauptbahnhof. Und mit dem ersten besten Zug nach Liestal. Ein frühes Mittagessen bei Mutter. Nach zwei Jahren. Ich bin immer irgendwo. Nur nicht da.

Dann mit dem Auto nach Büren. Eine kleine Viertelstunde Fahrt. In Büren verbrachte ich wohl meine glücklichsten Momente. In meiner Kindheit. Wer weiß. Angeblich führt uns unser Gedächtnis andauernd an der Nase herum. Soviel für den Moment. Offensichtlich ruft mich die Schweiz gerade jetzt. Und gerade jetzt widersetze ich mich ihr nicht. Ich treffe sie nach dem Heiligen Martin.

So zu reisen, mag ich überhaupt nicht. In der Nacht aus Warschau zurückgekommen. Mit dem letzten Bus in die Villa. Ein paar wenige Stunden geschlafen. Heute um 13 Uhr Flug nach Berlin. Übernachtung in der Wohnung beim Erzengel. Morgen früh hebt um 6:45 mein Flugzeug von Berlin-Schönefeld ab. Nach Basel. Ich habe keine Ahnung, wie ich um diese Zeit an den Flughafen komme. Aber irgendwie wird es schon werden. Um 8:10 soll ich auf dem Euro-Airport in Basel landen – das heißt auf französischem Boden. So war das immer schon. Irgendwie werden sie mich einreisen lassen. In mein Land. Danach mit dem Bus zum Hauptbahnhof. Und mit dem ersten besten Zug nach Liestal. Ein frühes Mittagessen bei Mutter. Nach zwei Jahren. Ich bin immer irgendwo. Nur nicht da.

Dann mit dem Auto nach Büren. Eine kleine Viertelstunde Fahrt. In Büren verbrachte ich wohl meine glücklichsten Momente. In meiner Kindheit. Wer weiß. Angeblich führt uns unser Gedächtnis andauernd an der Nase herum. Soviel für den Moment. Offensichtlich ruft mich die Schweiz gerade jetzt. Und gerade jetzt widersetze ich mich ihr nicht. Ich treffe sie nach dem Heiligen Martin.

10.11.05

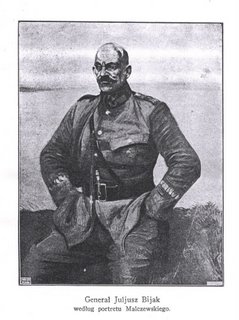

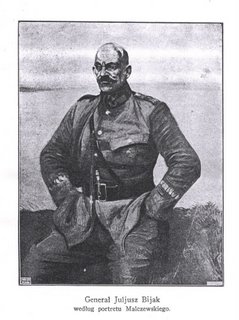

General Juliusz Bijak

Warszawa. Erst heute entdeckte ich, dass hinter dem Nationalmuseum an der Aleje Jerozolimskie sich das Polnische Militärmuseum versteckt. Dass dort im grünen Garten (sofern man dies so nennen darf) Panzer, Flugzeuge, Helikopter und verschiedenes archaisches, leichteres wie schwereres Geschütz aufgefahren ist. Nie bin ich bisher die paar Schritte Richtung Brücke gegangen, obwohl ich viele Jahre lang hier ganz in der Nähe wohnte, arbeitete, nachdachte, herumspazierte, seinerseits sogar Schlange stand und dies und das erledigte. Heute betrat ich das Museum auf der Suche nach General Bijak. Auf der Suche nach seinem Porträt, einem von Jacek Malczewski gemalten Ölbild. Die Frau an der Kasse wies mich freundlicherweise darauf hin, dass ich mich besser zuerst erkundige – dort in dem Zimmerchen direkt gegenüber – ob dieses Ölgemälde im Museum vorhanden sei, bevor ich sechs Zloty für den Eintritt bezahle. Und in der Tat. Ist das Bild nicht da. Nicht in diesem Museum. Und niemand weiß, wo es sein könnte. Vielleicht in Rogalin. Meint die Chefin der Abteilung Ölgemälde, vom diensthabenden Zuständigen telefonisch in das Zimmerchen „direkt gegenüber“ gerufen, für das kein Eintritt entrichtet werden muss. Vielleicht in Rogalin. Dort befindet sich die größte Sammlung von Malczewskis Gemälden. Ich habe keine Ahnung, wo Rogalin ist. Bei Poznań, erklärt die Ölbildfrau unaufgefordert. Das schaff’ ich heute auf keinen Fall mehr … murmle ich. Und der Diensthabende nimmt telefonisch die Nachricht entgegen, von jemand Unsichtbarem aus den unterirdischen Gängen des Archivs, dass in diesem Museum nichts von General Bijak vorhanden sei. Nicht die kleinste Spur.

Gestern gab ich in der Zentralen Militärbibliothek die heute gesparten sechs Zloty für Kopien aus. Für den ausführlichsten Artikel über General Bijak, den ich bislang finden konnte. Zehn Seiten, im Widerspruch zu allen Fakten, die ich bereits gesammelt habe. Aber das ist unwichtig. Viel wichtiger ist, dass der Artikel auch eine Abbildung des Gesuchten zeigt. Eine Reproduktion eines alten Fotos des Generals. In Uniform natürlich. Im Generalskragen. Qualität sehr schlecht. Aber auch das macht nichts. Dies ist das einzige Foto überhaupt – außer der furchterregenden Stilisierung in Öl von Malczewski – das ich kenne. Das einzige vielleicht, das existiert. Wer weiß. Auf diesem Foto jedenfalls sieht Bijak endlich aus wie ein Mensch. Und endlich verstehe ich, warum die Schweizerin Lina Bögli sich in ihn verliebte.

Punkt. Sobald ich wieder in Krakau bin, muss ich einen schriftlichen Antrag formulieren, auf Einsicht in die „schmale Personalakte“ des Generals Juliusz Bijak, die sich im Zentralen Militärarchiv in Rembertów befindet. Um einen konkreten Termin ersuchen, und mir ein Plätzchen im Lesesaal reservieren lassen. Und dann nochmals herkommen. Soviel hat sich diesmal in Warszawa geklärt.

Warszawa. Erst heute entdeckte ich, dass hinter dem Nationalmuseum an der Aleje Jerozolimskie sich das Polnische Militärmuseum versteckt. Dass dort im grünen Garten (sofern man dies so nennen darf) Panzer, Flugzeuge, Helikopter und verschiedenes archaisches, leichteres wie schwereres Geschütz aufgefahren ist. Nie bin ich bisher die paar Schritte Richtung Brücke gegangen, obwohl ich viele Jahre lang hier ganz in der Nähe wohnte, arbeitete, nachdachte, herumspazierte, seinerseits sogar Schlange stand und dies und das erledigte. Heute betrat ich das Museum auf der Suche nach General Bijak. Auf der Suche nach seinem Porträt, einem von Jacek Malczewski gemalten Ölbild. Die Frau an der Kasse wies mich freundlicherweise darauf hin, dass ich mich besser zuerst erkundige – dort in dem Zimmerchen direkt gegenüber – ob dieses Ölgemälde im Museum vorhanden sei, bevor ich sechs Zloty für den Eintritt bezahle. Und in der Tat. Ist das Bild nicht da. Nicht in diesem Museum. Und niemand weiß, wo es sein könnte. Vielleicht in Rogalin. Meint die Chefin der Abteilung Ölgemälde, vom diensthabenden Zuständigen telefonisch in das Zimmerchen „direkt gegenüber“ gerufen, für das kein Eintritt entrichtet werden muss. Vielleicht in Rogalin. Dort befindet sich die größte Sammlung von Malczewskis Gemälden. Ich habe keine Ahnung, wo Rogalin ist. Bei Poznań, erklärt die Ölbildfrau unaufgefordert. Das schaff’ ich heute auf keinen Fall mehr … murmle ich. Und der Diensthabende nimmt telefonisch die Nachricht entgegen, von jemand Unsichtbarem aus den unterirdischen Gängen des Archivs, dass in diesem Museum nichts von General Bijak vorhanden sei. Nicht die kleinste Spur.

Gestern gab ich in der Zentralen Militärbibliothek die heute gesparten sechs Zloty für Kopien aus. Für den ausführlichsten Artikel über General Bijak, den ich bislang finden konnte. Zehn Seiten, im Widerspruch zu allen Fakten, die ich bereits gesammelt habe. Aber das ist unwichtig. Viel wichtiger ist, dass der Artikel auch eine Abbildung des Gesuchten zeigt. Eine Reproduktion eines alten Fotos des Generals. In Uniform natürlich. Im Generalskragen. Qualität sehr schlecht. Aber auch das macht nichts. Dies ist das einzige Foto überhaupt – außer der furchterregenden Stilisierung in Öl von Malczewski – das ich kenne. Das einzige vielleicht, das existiert. Wer weiß. Auf diesem Foto jedenfalls sieht Bijak endlich aus wie ein Mensch. Und endlich verstehe ich, warum die Schweizerin Lina Bögli sich in ihn verliebte.

Punkt. Sobald ich wieder in Krakau bin, muss ich einen schriftlichen Antrag formulieren, auf Einsicht in die „schmale Personalakte“ des Generals Juliusz Bijak, die sich im Zentralen Militärarchiv in Rembertów befindet. Um einen konkreten Termin ersuchen, und mir ein Plätzchen im Lesesaal reservieren lassen. Und dann nochmals herkommen. Soviel hat sich diesmal in Warszawa geklärt.

6.11.05

Zehn Jahre Einsamkeit

Manchmal bekommen Theaterstücke Beine und laufen durch die Welt. „Lina Böglis Reise“* wurde gestern in Krakau aufgeführt. Ich fragte mich, was kann der Regisseur Christoph Marthaler, mir, Judith Arlt, noch sagen über diese Frau, Lina Bögli? Da niemand antwortete, ging ich hin. Um es zu erfahren. In der „Hala na Rajskiej“. In der Halle an der Paradiesstraße. Einer vergessenen Requisitenkammer des Stary Teatr. Im Bus 192 ist meinem Kopf die Einsicht abhanden gekommen, dass Theater nicht nur von Sprache lebt.

Manchmal wirkt die Schwerkraft und der Mensch kommt nicht vom Fleck. Ich bin Schweizerin, lebe in Berlin, suche seit Jahren Spuren von Lina Bögli und ihrem Geliebten, General Julius Bijak. In Kwiatonowice. In Neuhaus. In New Holland. Ihr Großneffe Paul schloss mich im März in seine Arme und sagte: „Da bist du ja endlich!“ Himmel auf Erden. Wo bin ich hingekommen?

Manchmal bin ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es hat lange gedauert. Auf roten Plastikstühlen. Einer provisorischen Zuschauertribüne. Nichts für Menschen mit Rückenschmerzen. Aber neuerdings üblich. In stillgelegten Fabriken und leergeräumten Hotels. Wird Theater gemacht. In Basel am Badischen Bahnhof hätte ich das Stück nicht ernst genommen. Die Lieder als Kitsch verlacht. Die Texte als hoffnungslos banal. Im Berliner Prater hätte mich das Stück zu Tode gelangweilt. Ich wäre in der Pause Bier trinken gegangen. Wie so viele andere auch. Und nicht wieder gekommen. In Krakau hingegen gab es keine Pause. An der Paradiesstraße berührte mich das unauflösbare Dilemma der Hauptfigur an einer Stelle, die ich bisher selbst nicht kannte. An mir. Auf der Bühne stand eine kleine Frau im hochgeschlossenen schwarzen Kostüm. Die disziplinierte Erzieherin des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Und um sie herum wucherte die Sehnsucht. Das Heimweh. Die Schweiz. Die Schweiz als Radio. Die Schweiz zum An- und Ausschalten. Die Schweiz als Druckknopf. Die Schweiz als Briefträger. Die Schweiz als See- und Landweg. Die Schweiz als Leiden über Leiden statt Leiden statt Leiden schafft Land und Leute. Die Schweiz als Gottfried Gotthard. Die Besitzgier eines Alpenpassübergangs.

Seit der Antike kennen wir Personifizierungen. Personifizierte Ängste. Personifizierte Träume. Personifizierte Triebe. Amor und Psyche. Neu ist die Ausweitung des Raumes. Der Requisitenkammer. Tiefenpsychologie auf Orgelpfeifen. Trauermarsch am Stehpult. Der Liebeskummer wird ausgelagert. Modernes Outsourcing. Die Leidensfähigkeit läuft neben dem Taktstock einher. Die Bühne als Innenraum. Das ist überhaupt nichts Neues.

Um zehn Jahre entsetzlicher Einsamkeit spürbar zu machen, genügt ein Glas Wasser. Ein roter Apfel. Und drei singende Knaben.

* Lina Böglis Reise. Regie: Christoph Marthaler. Dramaturgie: Andrea Schwieter. Musik: Clemens Sienknecht. Darsteller: Catriona Guggenbühl, Michael von der Heide, Albi Klieber, Clemens Sienknecht, Graham F. Valentine.

5. und 6. November 2005, baz@rt.de/ch Stary Teatr Kraków Hala, 20.30

Manchmal bekommen Theaterstücke Beine und laufen durch die Welt. „Lina Böglis Reise“* wurde gestern in Krakau aufgeführt. Ich fragte mich, was kann der Regisseur Christoph Marthaler, mir, Judith Arlt, noch sagen über diese Frau, Lina Bögli? Da niemand antwortete, ging ich hin. Um es zu erfahren. In der „Hala na Rajskiej“. In der Halle an der Paradiesstraße. Einer vergessenen Requisitenkammer des Stary Teatr. Im Bus 192 ist meinem Kopf die Einsicht abhanden gekommen, dass Theater nicht nur von Sprache lebt.

Manchmal wirkt die Schwerkraft und der Mensch kommt nicht vom Fleck. Ich bin Schweizerin, lebe in Berlin, suche seit Jahren Spuren von Lina Bögli und ihrem Geliebten, General Julius Bijak. In Kwiatonowice. In Neuhaus. In New Holland. Ihr Großneffe Paul schloss mich im März in seine Arme und sagte: „Da bist du ja endlich!“ Himmel auf Erden. Wo bin ich hingekommen?

Manchmal bin ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es hat lange gedauert. Auf roten Plastikstühlen. Einer provisorischen Zuschauertribüne. Nichts für Menschen mit Rückenschmerzen. Aber neuerdings üblich. In stillgelegten Fabriken und leergeräumten Hotels. Wird Theater gemacht. In Basel am Badischen Bahnhof hätte ich das Stück nicht ernst genommen. Die Lieder als Kitsch verlacht. Die Texte als hoffnungslos banal. Im Berliner Prater hätte mich das Stück zu Tode gelangweilt. Ich wäre in der Pause Bier trinken gegangen. Wie so viele andere auch. Und nicht wieder gekommen. In Krakau hingegen gab es keine Pause. An der Paradiesstraße berührte mich das unauflösbare Dilemma der Hauptfigur an einer Stelle, die ich bisher selbst nicht kannte. An mir. Auf der Bühne stand eine kleine Frau im hochgeschlossenen schwarzen Kostüm. Die disziplinierte Erzieherin des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Und um sie herum wucherte die Sehnsucht. Das Heimweh. Die Schweiz. Die Schweiz als Radio. Die Schweiz zum An- und Ausschalten. Die Schweiz als Druckknopf. Die Schweiz als Briefträger. Die Schweiz als See- und Landweg. Die Schweiz als Leiden über Leiden statt Leiden statt Leiden schafft Land und Leute. Die Schweiz als Gottfried Gotthard. Die Besitzgier eines Alpenpassübergangs.

Seit der Antike kennen wir Personifizierungen. Personifizierte Ängste. Personifizierte Träume. Personifizierte Triebe. Amor und Psyche. Neu ist die Ausweitung des Raumes. Der Requisitenkammer. Tiefenpsychologie auf Orgelpfeifen. Trauermarsch am Stehpult. Der Liebeskummer wird ausgelagert. Modernes Outsourcing. Die Leidensfähigkeit läuft neben dem Taktstock einher. Die Bühne als Innenraum. Das ist überhaupt nichts Neues.

Um zehn Jahre entsetzlicher Einsamkeit spürbar zu machen, genügt ein Glas Wasser. Ein roter Apfel. Und drei singende Knaben.

* Lina Böglis Reise. Regie: Christoph Marthaler. Dramaturgie: Andrea Schwieter. Musik: Clemens Sienknecht. Darsteller: Catriona Guggenbühl, Michael von der Heide, Albi Klieber, Clemens Sienknecht, Graham F. Valentine.

5. und 6. November 2005, baz@rt.de/ch Stary Teatr Kraków Hala, 20.30

2.11.05

Winterzeit

Die Winterzeit hat nichts mit dem Winter zu tun. Sondern gilt gemeinhin als Normalzeit. Das wird heutzutage leicht vergessen.

Die Sommerzeit hat infolgedessen nichts mit dem Sommer zu tun. Und muss logischerweise als Nichtnormalzeit verstanden werden. Als Unzeit.

Dazwischen, zwischen der Normalzeit und der Unzeit liegt die sogenannte Zeitumstellung. Sie liegt. Steht. Ruht. Klappt auf. Oder zu. Rennt rückwärts. Hastet vorwärts. Springt im Kreis. Oder im Quadrat. Je nach Design. Zeitgeist. Oder persönlicher Vorliebe. In der Küche über dem Tisch hängt üblicherweise eine kreisrunde Uhr. Darüber wurde schon fast so viel sinniert wie über die Erbsünde.

Die Zeit hängt in der Küche und die Umstellung gehört dem Pfarrer. Seit am Sonntag die Zeit wieder in die Normalität eingetreten ist, und nicht in den Winter, beten die Menschen in diesem Land. Und meiner bemächtigt sich jeweils gegen 19 Uhr eine unwiderstehliche Müdigkeit. Ich lege mich dann für ein kurzes Stündchen hin und die Zeit wird ein aktiver Bestandteil meines Schlafes. Das muss mit Krakau zu tun haben, denn in Krakau, erzählte mir Herr Krakowski vorhin, ich war gerade wieder aufgewacht, geschehen die absonderlichsten Dinge.

Die Statistiken hingegen besagen, dass es am Montag nach der Zeitumstellung zu mehr Unfällen auf der Straße kommt als an jedem anderen Montag des Jahres. Deswegen haben die Brandenburger nun auf diesen Montag einen Feiertag gelegt. Und die Polen auf den Dienstag nach dem Montag nach dem Sonntag. So dass weder am Sonntag, noch am Montag, noch am Dienstag, noch am Mittwoch auf Zeit gearbeitet werden muss. Und sich niemand der Gefahr aussetzt, von einer planmäßig überfüllten Straßenbahn überfahren zu werden.

Bären, habe ich gelesen, fressen sich vor der Winterruhe täglich bis zu einem halben Kilogramm zusätzliches Körpergewicht an. Der Winter ist dick und schläfrig. Die Zeit hat nichts mit dem Wetter zu tun. Die Zeit ist souverän und Körpertemperaturunabhängig.

In manche Texte schleichen sich ungeahnte Konturen. Wie in das raschelnde Laub im Park. Es liegt bereits knöcheltief. Im richtigen Winter, unter einer dicken Schneedecke, wird die Zeit endgültig nichts mehr verloren haben. Eisblumen sind keine Umlaute. Und nackte Äste keine Sekundenzeiger. Gestern war ich den ganzen Tag auf dem Friedhof und habe kein einziges Wort geschrieben.

zum Gedenken an Beat Mohler

Die Sommerzeit hat infolgedessen nichts mit dem Sommer zu tun. Und muss logischerweise als Nichtnormalzeit verstanden werden. Als Unzeit.

Dazwischen, zwischen der Normalzeit und der Unzeit liegt die sogenannte Zeitumstellung. Sie liegt. Steht. Ruht. Klappt auf. Oder zu. Rennt rückwärts. Hastet vorwärts. Springt im Kreis. Oder im Quadrat. Je nach Design. Zeitgeist. Oder persönlicher Vorliebe. In der Küche über dem Tisch hängt üblicherweise eine kreisrunde Uhr. Darüber wurde schon fast so viel sinniert wie über die Erbsünde.

Die Zeit hängt in der Küche und die Umstellung gehört dem Pfarrer. Seit am Sonntag die Zeit wieder in die Normalität eingetreten ist, und nicht in den Winter, beten die Menschen in diesem Land. Und meiner bemächtigt sich jeweils gegen 19 Uhr eine unwiderstehliche Müdigkeit. Ich lege mich dann für ein kurzes Stündchen hin und die Zeit wird ein aktiver Bestandteil meines Schlafes. Das muss mit Krakau zu tun haben, denn in Krakau, erzählte mir Herr Krakowski vorhin, ich war gerade wieder aufgewacht, geschehen die absonderlichsten Dinge.

Die Statistiken hingegen besagen, dass es am Montag nach der Zeitumstellung zu mehr Unfällen auf der Straße kommt als an jedem anderen Montag des Jahres. Deswegen haben die Brandenburger nun auf diesen Montag einen Feiertag gelegt. Und die Polen auf den Dienstag nach dem Montag nach dem Sonntag. So dass weder am Sonntag, noch am Montag, noch am Dienstag, noch am Mittwoch auf Zeit gearbeitet werden muss. Und sich niemand der Gefahr aussetzt, von einer planmäßig überfüllten Straßenbahn überfahren zu werden.

Bären, habe ich gelesen, fressen sich vor der Winterruhe täglich bis zu einem halben Kilogramm zusätzliches Körpergewicht an. Der Winter ist dick und schläfrig. Die Zeit hat nichts mit dem Wetter zu tun. Die Zeit ist souverän und Körpertemperaturunabhängig.

In manche Texte schleichen sich ungeahnte Konturen. Wie in das raschelnde Laub im Park. Es liegt bereits knöcheltief. Im richtigen Winter, unter einer dicken Schneedecke, wird die Zeit endgültig nichts mehr verloren haben. Eisblumen sind keine Umlaute. Und nackte Äste keine Sekundenzeiger. Gestern war ich den ganzen Tag auf dem Friedhof und habe kein einziges Wort geschrieben.

zum Gedenken an Beat Mohler