krakau

29.1.06

Pfusch am Bau

Ich übe mich in geometrischem Denken. In letzter Zeit träume ich konstruktivistisch. Andauernd irre ich in dunklen Untergeschossen herum. Am Tag und in der Nacht. Das Łaski-Haus in Krakau ist ausgestorben. Und wird noch längerer Zeit fast menschenleer in der Kälte stehen.

Wo gibt es das, dass wegen Pfusch am Bau (im polnischen Rundfunk umschrieben mit „Baukatastrophe”) eine 80-stündige Staatstrauer verhängt wird?

Sie gilt ab jetzt. Es ist nicht ganz nachvollziehbar, warum ausgerechnet ab „jetzt“, zweiundzwanzig Stunden und fünfundvierzig Minuten nachdem ein Hektar Dach aus elf Metern Höhe herunter gekracht ist. Geradewegs herunter. Auf Taubenzüchter, auf Taubenkäfige, auf Besucher der internationalen Brieftaubenmesse. Die Staatstrauer gilt ab jetzt, das heißt ab heute 16 Uhr (MEZ), denn vor wenigen Minuten ist das Skispringen in Zakopane zu Ende gegangen.

Ich übe mich in geometrischem Denken. Ich untersuche die statische Ausrichtung der fiktionalen Räume in den drei „existenziellen“ Romanen von Tadeusz Konwicki. Vor wenigen Minuten erst habe ich das Gewicht eines einzelnen Wortes begriffen. Und verstanden, wie viel Sicherheit es gewährleisten kann.

Wo gibt es das, dass wegen Pfusch am Bau – offenbar menschgemacht und keineswegs gottgewollt - eine 80-stündige Staatstrauer verhängt wird, Druck ausgeübt wird, damit die Menschen auf die Knie fallen, die Hände falten, beten, Blut spenden, lamentieren, sich dem verordneten nationalen Martyrium unterwerfen?

Ich übe mich in geometrischem Denken. Im eben erschienenen neuen Roman von Magdalena Tulli („Skaza“ [Makel], 2006) kann man nachlesen, welche Konsequenzen Fehler in der Konstruktion nach sich ziehen. Die Gewöhnung an Schlamperei. An schräg genähte Nähte. Schief geschnittene Stoffteile. Ich habe immer gesagt, dass diese Autorin nicht eine düstere, weit hinter uns liegende Vergangenheit beschreibt – sondern das, was uns allen bevorsteht. Aber das will keiner hören. Noch lesen. Was nur normal ist.

Ich übe mich in geometrischem Denken.

Wo gibt es das, dass wegen Pfusch am Bau (im polnischen Rundfunk umschrieben mit „Baukatastrophe”) eine 80-stündige Staatstrauer verhängt wird?

Sie gilt ab jetzt. Es ist nicht ganz nachvollziehbar, warum ausgerechnet ab „jetzt“, zweiundzwanzig Stunden und fünfundvierzig Minuten nachdem ein Hektar Dach aus elf Metern Höhe herunter gekracht ist. Geradewegs herunter. Auf Taubenzüchter, auf Taubenkäfige, auf Besucher der internationalen Brieftaubenmesse. Die Staatstrauer gilt ab jetzt, das heißt ab heute 16 Uhr (MEZ), denn vor wenigen Minuten ist das Skispringen in Zakopane zu Ende gegangen.

Ich übe mich in geometrischem Denken. Ich untersuche die statische Ausrichtung der fiktionalen Räume in den drei „existenziellen“ Romanen von Tadeusz Konwicki. Vor wenigen Minuten erst habe ich das Gewicht eines einzelnen Wortes begriffen. Und verstanden, wie viel Sicherheit es gewährleisten kann.

Wo gibt es das, dass wegen Pfusch am Bau – offenbar menschgemacht und keineswegs gottgewollt - eine 80-stündige Staatstrauer verhängt wird, Druck ausgeübt wird, damit die Menschen auf die Knie fallen, die Hände falten, beten, Blut spenden, lamentieren, sich dem verordneten nationalen Martyrium unterwerfen?

Ich übe mich in geometrischem Denken. Im eben erschienenen neuen Roman von Magdalena Tulli („Skaza“ [Makel], 2006) kann man nachlesen, welche Konsequenzen Fehler in der Konstruktion nach sich ziehen. Die Gewöhnung an Schlamperei. An schräg genähte Nähte. Schief geschnittene Stoffteile. Ich habe immer gesagt, dass diese Autorin nicht eine düstere, weit hinter uns liegende Vergangenheit beschreibt – sondern das, was uns allen bevorsteht. Aber das will keiner hören. Noch lesen. Was nur normal ist.

Ich übe mich in geometrischem Denken.

25.1.06

Wolkenlesen

Roma schickte mir den link auf ihre Lieblingswetterseite. „Dort kannst du die Temperatur ablesen, Niederschläge, Luftfeuchtigkeit, Windstärke und -richtung sowie die Wolken“, schrieb sie. Und noch ein paar tröstlichere Sätze, die ausschließlich für mich bestimmt waren.

Ich lese jetzt Wolken ab von http://weather.icm.edu.pl/ und empfehle die Seite hiermit weiter.

Ich lese die gefühlte Temperatur ab. Die Maximal-, die Minimal- und die Durchschnittstemperatur. Die gefühlte Temperatur liegt zu dieser Jahreszeit immer etwas tiefer als die Mindesttemperatur. Ich frage mich, wie diese Tabelle an einem schwülen Augusttag aussehen wird. Noch lebe ich der gefühlten Temperatur einer Januarnacht nach. Die Haut des Menschen ist empfänglicher für Wind. Als für Minustemperaturen auf dem Außenthermometer. Das am Küchenfenster klebt. Die Haut des Menschen ist Windempfindlich. Die Haut ist der geheimnisvollste Körperteil des Menschen. Windgeschwindigkeitsempfindlich. Windrichtungsempfindlich. Wolken hingegen berühren die Haut kaum. Außer sie regnen gerade ab. Heftig. Und unaufhörlich. Oder schütten Schnee auf unsere Häupter.

Endlich habe ich Wetter im Zimmer unter dem Dach. Und den wolkenlosen Himmel über mir. Eine unendlich gefrorene Gleichgültigkeit. Jetzt warte ich auf Wolken. Hohe Wolken. Tiefe Wolken. Mittelhohe Wolken. Vertikale Wolken. Hauptsache Hängewolken. Wanderwolken. Über das Firmament. Jagende Wolken. Fetzen. In alle vier Himmelsrichtungen. Zerstiebende. Dann wird es meinen Engelinnen und mir wohler werden. Ums Herz.

Ich weiß nicht, wie es kommt, dass ich seit einigen Tagen immer hungrig bin. Das fing an, als Wolfgang noch in Krakau war. Ja. Jetzt kommt es mir wieder in den Sinn. Sogar ganz genau. Wann der Hunger einsetzte. Und wo. Im Nationalmuseum. Am Samstag ungefähr um vier Uhr nachmittags. In der Galerie der polnischen Kunst des 20. Jahrhunderts. Im Vorraum der Ausstellung im zweiten Stock. Noch bevor die Nacht auf die Błoniawiesen herunterfiel. Vor einem der beiden Bildschirme, auf denen vier (auf beiden die gleichen) junge Künstler über die Frage der Innovation in der Kunst sinnierten. Früher einmal gab es noch so etwas wie Avantgarde. Heute macht man sich damit höchstens noch lächerlich. Etwa eintausendmal hörte ich Wortfetzen, ausgesprochen mit aller Ruhe der Welt, von einem der vier, der nichts anderes sagte, als: „nie, to już było” [nein, das war schon], „było, było” [war, war], „już było” [war schon], „na pewno było” [das war bestimmt schon], „było...” [war….]. So viele dieser „było” [war] tropften in mein Ohr ... – alles war schon. Man kann sich höchstens noch aus dem Küchenfenster stürzen. Aber das befindet sich leider im Untergeschoss, und ist zudem vergittert. Sie saßen an einem trüben Tag in einem Schrebergarten. Dicht nebeneinander gedrängt. Auf einer Holzbank. Dann im Vorfrühling auf einer großstädtischen Freiluftbühne. Auch auf einer Holzbank. Von üppigem Unkraut überwachsen. Und mich packte der Hunger. Ein Wolfshunger. Wie ein Wolkensturz. Ein heftiger Luftdruckabfall. Hektopascal. Zucker. Energie. Ein Loch. Im Magen. In den Adern. Im Herz. Ich kann mich kaum mehr auf den Füßen halten. Lass uns gehen. Zupfte ich meinen Allerliebsten am Ärmel. Lass uns weggehen. Schnell. Und zerrte ihn aus dem Nationalmuseum hinaus auf die Mickiewiczallee. Dort hingen noch Tageslichtreste. Und eine undurchdringliche Regenwand. Das war der Beginn des kürzesten Frühlings in diesem Jahr.

Am wichtigsten für den Magen sind also doch die Wolken. Roma hat Recht. Am wichtigsten für die Haut sind die Windströme. Und für die anderen Körperteile – mal sehen. Seit einigen Tagen bin ich immer hungrig. Die Zuteilung von Klopapier in diesem Haus ist streng limitiert. Allein die Schleierwolken am gefrorenen Himmel mögen wissen warum. Ich beklagte mich so nachhaltig, dass ich schließlich (gestern) eine ganze Packung erhielt. Sechs Rollen. Angereichert mit dem Duft einer Meeresbrise. Soll helfen bei Traurigkeit und Verstopfung.

Ich lese jetzt Wolken ab von http://weather.icm.edu.pl/ und empfehle die Seite hiermit weiter.

Ich lese die gefühlte Temperatur ab. Die Maximal-, die Minimal- und die Durchschnittstemperatur. Die gefühlte Temperatur liegt zu dieser Jahreszeit immer etwas tiefer als die Mindesttemperatur. Ich frage mich, wie diese Tabelle an einem schwülen Augusttag aussehen wird. Noch lebe ich der gefühlten Temperatur einer Januarnacht nach. Die Haut des Menschen ist empfänglicher für Wind. Als für Minustemperaturen auf dem Außenthermometer. Das am Küchenfenster klebt. Die Haut des Menschen ist Windempfindlich. Die Haut ist der geheimnisvollste Körperteil des Menschen. Windgeschwindigkeitsempfindlich. Windrichtungsempfindlich. Wolken hingegen berühren die Haut kaum. Außer sie regnen gerade ab. Heftig. Und unaufhörlich. Oder schütten Schnee auf unsere Häupter.

Endlich habe ich Wetter im Zimmer unter dem Dach. Und den wolkenlosen Himmel über mir. Eine unendlich gefrorene Gleichgültigkeit. Jetzt warte ich auf Wolken. Hohe Wolken. Tiefe Wolken. Mittelhohe Wolken. Vertikale Wolken. Hauptsache Hängewolken. Wanderwolken. Über das Firmament. Jagende Wolken. Fetzen. In alle vier Himmelsrichtungen. Zerstiebende. Dann wird es meinen Engelinnen und mir wohler werden. Ums Herz.

Ich weiß nicht, wie es kommt, dass ich seit einigen Tagen immer hungrig bin. Das fing an, als Wolfgang noch in Krakau war. Ja. Jetzt kommt es mir wieder in den Sinn. Sogar ganz genau. Wann der Hunger einsetzte. Und wo. Im Nationalmuseum. Am Samstag ungefähr um vier Uhr nachmittags. In der Galerie der polnischen Kunst des 20. Jahrhunderts. Im Vorraum der Ausstellung im zweiten Stock. Noch bevor die Nacht auf die Błoniawiesen herunterfiel. Vor einem der beiden Bildschirme, auf denen vier (auf beiden die gleichen) junge Künstler über die Frage der Innovation in der Kunst sinnierten. Früher einmal gab es noch so etwas wie Avantgarde. Heute macht man sich damit höchstens noch lächerlich. Etwa eintausendmal hörte ich Wortfetzen, ausgesprochen mit aller Ruhe der Welt, von einem der vier, der nichts anderes sagte, als: „nie, to już było” [nein, das war schon], „było, było” [war, war], „już było” [war schon], „na pewno było” [das war bestimmt schon], „było...” [war….]. So viele dieser „było” [war] tropften in mein Ohr ... – alles war schon. Man kann sich höchstens noch aus dem Küchenfenster stürzen. Aber das befindet sich leider im Untergeschoss, und ist zudem vergittert. Sie saßen an einem trüben Tag in einem Schrebergarten. Dicht nebeneinander gedrängt. Auf einer Holzbank. Dann im Vorfrühling auf einer großstädtischen Freiluftbühne. Auch auf einer Holzbank. Von üppigem Unkraut überwachsen. Und mich packte der Hunger. Ein Wolfshunger. Wie ein Wolkensturz. Ein heftiger Luftdruckabfall. Hektopascal. Zucker. Energie. Ein Loch. Im Magen. In den Adern. Im Herz. Ich kann mich kaum mehr auf den Füßen halten. Lass uns gehen. Zupfte ich meinen Allerliebsten am Ärmel. Lass uns weggehen. Schnell. Und zerrte ihn aus dem Nationalmuseum hinaus auf die Mickiewiczallee. Dort hingen noch Tageslichtreste. Und eine undurchdringliche Regenwand. Das war der Beginn des kürzesten Frühlings in diesem Jahr.

Am wichtigsten für den Magen sind also doch die Wolken. Roma hat Recht. Am wichtigsten für die Haut sind die Windströme. Und für die anderen Körperteile – mal sehen. Seit einigen Tagen bin ich immer hungrig. Die Zuteilung von Klopapier in diesem Haus ist streng limitiert. Allein die Schleierwolken am gefrorenen Himmel mögen wissen warum. Ich beklagte mich so nachhaltig, dass ich schließlich (gestern) eine ganze Packung erhielt. Sechs Rollen. Angereichert mit dem Duft einer Meeresbrise. Soll helfen bei Traurigkeit und Verstopfung.

24.1.06

Eiszeit

Ich verlasse das Haus nicht mehr. Gestern kaufte ich noch einmal ein. Für immer. Als mich der stinkende und dreckige Bus 192 pünktlich vom Flughafen zurückbrachte. Stieg ich an der Haltestelle Kastanienallee aus. Wie immer. Ging zum Laden Nr. 27 der Handelsgruppe „Jubilat”. Wie immer. Kaufte weiße Lebensmittel. Für den Frost. Milch, Joghurt nature (Halbliterbecher), Butter extra fett, Weißkäse. Und dunkle Lebensmittel. Wie die Januarnächte. Vollkornbrot. Kürbiskerne. Getrocknete Datteln. Bitterschokolade. Gegen Depressionen. Ich fürchtete, dass sich alles zusammen in einen großen Klumpen Eis verwandeln würde. Während der kurzen Reise der Pinguine nach Hause.

Ich verlasse das Haus nicht mehr. Nie mehr. Heute früh machte ich mir Frühstück. In der ungastlichen Küche. Wieder bin ich allein. Alle sind ausgeflogen. Und die anderen schlafen noch. Es ist keiner mehr da. Weder im Haus. Drinnen. Noch draußen. Außerhalb des Hauses. Ich schaue durch das Dachfenster in den Himmel. Es gibt keine Vögel mehr. Keine Spechte. Keine Stare. Keine Lerchen. Die Engelin mit der Gießkanne ist auch ganz betrübt. Und die kleinen Engelchen an ihrer Hand starr vor Schreck und Wäschesteife. Ich schaue durch das Dachfenster in den Park. Es gibt keine Menschen mehr. Keine Hunde. Keine Großmütter. Keine Kinder. Es gibt niemanden mehr. Nirgends mehr. Nie mehr.

Ich verlasse das Haus nicht mehr. Niemals mehr. Nur am Abend im Laufschritt zu Chen-Martin. Aus dem ausgestorbenen Haus hinaus, durch den ausgestorbenen Park hindurch, über die ausgestorbene Straße hinüber. Es ist keiner mehr da. Ich bin mit Martin allein. Aber es ist logisch, dass die Chen-Form, wenn sie mit einem Schritt nach links beginnt, am Schluss den linken Fuß wieder neben den rechten Fuß zurückgesetzt haben will. Jeder Kreis schließt sich. Erst heute, nach fast vier Monaten Training bei Martin, habe ich den eigentlichen Sinn des Wortes „staw skokowy” – „Sprunggelenk“ verstanden. Mehr brauche ich nicht mehr. Ich kehrte zurück in das einzige geheizte Zimmer unter dem Dach des Łaski-Hauses. Und niemals mehr. Werde ich es verlassen.

Ich verlasse das Haus nicht mehr. Nie mehr. Heute früh machte ich mir Frühstück. In der ungastlichen Küche. Wieder bin ich allein. Alle sind ausgeflogen. Und die anderen schlafen noch. Es ist keiner mehr da. Weder im Haus. Drinnen. Noch draußen. Außerhalb des Hauses. Ich schaue durch das Dachfenster in den Himmel. Es gibt keine Vögel mehr. Keine Spechte. Keine Stare. Keine Lerchen. Die Engelin mit der Gießkanne ist auch ganz betrübt. Und die kleinen Engelchen an ihrer Hand starr vor Schreck und Wäschesteife. Ich schaue durch das Dachfenster in den Park. Es gibt keine Menschen mehr. Keine Hunde. Keine Großmütter. Keine Kinder. Es gibt niemanden mehr. Nirgends mehr. Nie mehr.

Ich verlasse das Haus nicht mehr. Niemals mehr. Nur am Abend im Laufschritt zu Chen-Martin. Aus dem ausgestorbenen Haus hinaus, durch den ausgestorbenen Park hindurch, über die ausgestorbene Straße hinüber. Es ist keiner mehr da. Ich bin mit Martin allein. Aber es ist logisch, dass die Chen-Form, wenn sie mit einem Schritt nach links beginnt, am Schluss den linken Fuß wieder neben den rechten Fuß zurückgesetzt haben will. Jeder Kreis schließt sich. Erst heute, nach fast vier Monaten Training bei Martin, habe ich den eigentlichen Sinn des Wortes „staw skokowy” – „Sprunggelenk“ verstanden. Mehr brauche ich nicht mehr. Ich kehrte zurück in das einzige geheizte Zimmer unter dem Dach des Łaski-Hauses. Und niemals mehr. Werde ich es verlassen.

23.1.06

Pinguinleben 2

Und Wolfgang ist wieder nach Berlin zurückgeflogen. Bei klirrendem Frost. Nahm Ursula, die neue Stipendiatin aus der Priegnitz, mit. Kaum angekommen, hat sie schon wieder etwas zu erledigen zu Hause. Für immer entschwunden ist gestern Martin, der Ältere. Bei strengem Frost. Hinterließ er mir Mandarinen und löslichen Kaffee. Die Türen fallen hinter allen Weggegangenen zu. Die Zimmertür. Die Haustür. Die Taxitür. Der Kofferraumdeckel.

Und wir sind wieder allein in diesem leeren riesigen Haus. Martin, der Jüngere und ich.

Erst jetzt ist mir aufgefallen, dass ein Martin unter mir wohnte. Und der andere neben mir. Zur Rechten. Zur Linken wohnt niemand. Und über mir ist nur die Dachschräge. Und darauf liegen Dachziegel. Einer neben dem anderen, sorgfältig überlappend. Aufgelegt. Undurchlässig. Regensicher. Schneesicher. Bedeckt nun von ächzendem Frost. Die Schneereste sind am Samstagnachmittag als Tauregen heruntergetropft. Während eines kurzanhaltenden Intermezzos. Eines sogenannten unerwarteten Frühlingseinbruchs. Bevor der Temperatursturz in unser Leben trat.

Wolfgang schlief. Morgens. Ich schrieb. Er schnarchte. Ich lief. Mit den Fingern. Über die Tasten. Nach einigen Stunden weckte ich ihn. Und er erzählte mir die nächste Folge eines heroischkomischen nie endenwollenden Epos zum Guten Tag.

All das wird mir wieder fehlen. Er. Das Schnarchen. Das Erzählen. Die Einschlafgeschichten. Und Aufwachgeschichten. Unsere täglichen Pinguinrituale. Die Liebestänze.

Noch bevor alle Türen zufielen, träumte ich, dass ich ein dunkles Gebäude betrat. Ein modernes, neuerbautes, siebenstöckiges Bürohaus. Ich kann mich nicht mehr erinnern, woher ich wusste, wie viele Stockwerke das Haus hat. Aber ich kann mich erinnern, dass ich es wusste. Ich betrat nur die ziemlich kleine, schäbige Eingangshalle. Durch eine Glastür, die sich geräuschlos hinter mir schloss. Für immer. Das wusste ich. Woher ich das wusste, kann ich nicht mehr sagen. Die Wände waren verkleidet mit Kunstholzplatten. Sehr glatten. Dunkelmahagonibraunen. Sehr kühlen. Undurchlässigen. Distanzierten. Unter den Fingerspitzen und Handflächen. Ich suchte einen Lichtschalter. Beide Hände. Tasteten die Wände ab. Ohne dass ich mich von der Stelle gerührt hätte. Gelähmt vor Angst. Ich wollte nur Licht anknipsen. Es gab keinen Schalter. Keine Deckenbeleuchtung. Es gab gar nichts. Nur in der Tiefe des winzigen Eingangsbereichs stand eine Tür zum Aufzug offen. Und der Aufzug war grell erleuchtet. Ich fürchtete mich, den düsteren Raum zu durchqueren. Ich fürchtete, die Aufzugstüren könnten sich plötzlich schließen. Vorzeitig. Weil jemand den Aufzug nach oben holt. Obwohl ich wusste, dass kein Mensch in diesem Gebäude ist. Dass hier noch nie ein Mensch war. Ich fürchtete, ganz ohne Licht dazustehen. Ich fürchtete mich davor, mich dem Aufzug zu nähern. Ich fürchtete mich davor, den Aufzug zu betreten. Ich fürchtete mich davor, dass ich im Aufzug zwar im Licht stünde, aber eingeschlossen. In einem Raum mit selbsttätig schliessenden Türen. In einem verengten Raum, der seine Fahrtrichtung selbst bestimmt. Ich fürchtete mich. Im Traum. Und rührte mich nicht von der Stelle. Im Traum. Ich beschloss, auf den Morgen zu warten. Im Traum.

Unsere Pinguinrituale. In der Früh schläft Wolfgang und ich stehe auf. Er schnarcht und ich schreibe. Er laut. Ich schnell. Dann erzählt er mir im Halbschlaf eine absonderliche Geschichte zum Guten Tag.

Es war so verdammt kalt, dass ich nicht einmal weinen mochte am Flughafen. Ich dachte, die Tränen würden sich in meine Wangen eingraben. Die Haut verätzen. Die scharfe Kälte spüre ich auf der Haut. Den höllischen Schmerz unter der Haut. Dem Taxifahrer fror der Taxameter ein. Er berechnete den Preis aus dem Kopf. Ganz anständig. Einem Flugzeug ist es relativ gleichgültig, wo die Bodentemperatur liegt.

Und wir sind wieder allein in diesem leeren riesigen Haus. Martin, der Jüngere und ich.

Erst jetzt ist mir aufgefallen, dass ein Martin unter mir wohnte. Und der andere neben mir. Zur Rechten. Zur Linken wohnt niemand. Und über mir ist nur die Dachschräge. Und darauf liegen Dachziegel. Einer neben dem anderen, sorgfältig überlappend. Aufgelegt. Undurchlässig. Regensicher. Schneesicher. Bedeckt nun von ächzendem Frost. Die Schneereste sind am Samstagnachmittag als Tauregen heruntergetropft. Während eines kurzanhaltenden Intermezzos. Eines sogenannten unerwarteten Frühlingseinbruchs. Bevor der Temperatursturz in unser Leben trat.

Wolfgang schlief. Morgens. Ich schrieb. Er schnarchte. Ich lief. Mit den Fingern. Über die Tasten. Nach einigen Stunden weckte ich ihn. Und er erzählte mir die nächste Folge eines heroischkomischen nie endenwollenden Epos zum Guten Tag.

All das wird mir wieder fehlen. Er. Das Schnarchen. Das Erzählen. Die Einschlafgeschichten. Und Aufwachgeschichten. Unsere täglichen Pinguinrituale. Die Liebestänze.

Noch bevor alle Türen zufielen, träumte ich, dass ich ein dunkles Gebäude betrat. Ein modernes, neuerbautes, siebenstöckiges Bürohaus. Ich kann mich nicht mehr erinnern, woher ich wusste, wie viele Stockwerke das Haus hat. Aber ich kann mich erinnern, dass ich es wusste. Ich betrat nur die ziemlich kleine, schäbige Eingangshalle. Durch eine Glastür, die sich geräuschlos hinter mir schloss. Für immer. Das wusste ich. Woher ich das wusste, kann ich nicht mehr sagen. Die Wände waren verkleidet mit Kunstholzplatten. Sehr glatten. Dunkelmahagonibraunen. Sehr kühlen. Undurchlässigen. Distanzierten. Unter den Fingerspitzen und Handflächen. Ich suchte einen Lichtschalter. Beide Hände. Tasteten die Wände ab. Ohne dass ich mich von der Stelle gerührt hätte. Gelähmt vor Angst. Ich wollte nur Licht anknipsen. Es gab keinen Schalter. Keine Deckenbeleuchtung. Es gab gar nichts. Nur in der Tiefe des winzigen Eingangsbereichs stand eine Tür zum Aufzug offen. Und der Aufzug war grell erleuchtet. Ich fürchtete mich, den düsteren Raum zu durchqueren. Ich fürchtete, die Aufzugstüren könnten sich plötzlich schließen. Vorzeitig. Weil jemand den Aufzug nach oben holt. Obwohl ich wusste, dass kein Mensch in diesem Gebäude ist. Dass hier noch nie ein Mensch war. Ich fürchtete, ganz ohne Licht dazustehen. Ich fürchtete mich davor, mich dem Aufzug zu nähern. Ich fürchtete mich davor, den Aufzug zu betreten. Ich fürchtete mich davor, dass ich im Aufzug zwar im Licht stünde, aber eingeschlossen. In einem Raum mit selbsttätig schliessenden Türen. In einem verengten Raum, der seine Fahrtrichtung selbst bestimmt. Ich fürchtete mich. Im Traum. Und rührte mich nicht von der Stelle. Im Traum. Ich beschloss, auf den Morgen zu warten. Im Traum.

Unsere Pinguinrituale. In der Früh schläft Wolfgang und ich stehe auf. Er schnarcht und ich schreibe. Er laut. Ich schnell. Dann erzählt er mir im Halbschlaf eine absonderliche Geschichte zum Guten Tag.

Es war so verdammt kalt, dass ich nicht einmal weinen mochte am Flughafen. Ich dachte, die Tränen würden sich in meine Wangen eingraben. Die Haut verätzen. Die scharfe Kälte spüre ich auf der Haut. Den höllischen Schmerz unter der Haut. Dem Taxifahrer fror der Taxameter ein. Er berechnete den Preis aus dem Kopf. Ganz anständig. Einem Flugzeug ist es relativ gleichgültig, wo die Bodentemperatur liegt.

19.1.06

Pinguinleben 1

Heute kam aus Berlin Wolfgang angeflogen. Gestern Vormittag gab es in ganz Wola Justowska kein Wasser. An der Strasse des 28. Juli war ein Rohr geplatzt. Niemand weiß, warum unsere Strasse ein Tag ist. Warum unsere Strasse ein Datum hat. Datiert ist. Und warum gerade mit dem und keinem anderen. Monat. Und Tag. Ich weiß nicht einmal, welchem Jahr dieser achtundzwanzigste Juli gehört. Ab und zu erhalte ich einen Umschlag von Freunden, adressiert mit „Strasse des 28. Juli 1843“, frankiert mit „priorité“. Und komme nicht mehr aus dem Staunen heraus. Woher wissen die das. In den Unteren Beskiden. In welchem Jahrhundert meine Strasse steckt. Auf den Strassenschildern prangt ein besserer Jahrgang. Mit den Strassen verhält es sich wie mit dem Wein. Mit den Schildern wie mit den Etiketten.

Heute kam aus Berlin Wolfgang angeflogen. Gestern Vormittag gab es in ganz Wola Justowska kein Wasser. An der Strasse des 28. Juli war ein Rohr geplatzt. Niemand weiß, warum unsere Strasse ein Tag ist. Warum unsere Strasse ein Datum hat. Datiert ist. Und warum gerade mit dem und keinem anderen. Monat. Und Tag. Ich weiß nicht einmal, welchem Jahr dieser achtundzwanzigste Juli gehört. Ab und zu erhalte ich einen Umschlag von Freunden, adressiert mit „Strasse des 28. Juli 1843“, frankiert mit „priorité“. Und komme nicht mehr aus dem Staunen heraus. Woher wissen die das. In den Unteren Beskiden. In welchem Jahrhundert meine Strasse steckt. Auf den Strassenschildern prangt ein besserer Jahrgang. Mit den Strassen verhält es sich wie mit dem Wein. Mit den Schildern wie mit den Etiketten.

Wolfgang ist gut gelaunt gelandet. Brachte Einkäufe aus dem chinesischen Supermarkt am Alexanderplatz mit. Thailändischen Duftreis. Teuflisch scharfe Sriratchasauce. Chilischoten. Sojasprossen. Sojasauce. Tofu. Und dann, am Abend, überkam ihn eine tiefe Traurigkeit. Er hat die Essstäbchen vergessen. Wir müssen mit Gabeln essen.

Ein halber Tag ohne Wasser. Die Hände wusch ich provisorisch im Schnee auf dem Dach. Nach kurzem Zögern auch das Gesicht. Noch selten fühlte ich mich so erfrischt. Eiseskälte auf der Stirn. Mein Gott, wie gut konnte ich arbeiten nach dem provisorischen Frühstück. Pani Dorota brachte uns eine Flasche Wasser aus der Villa. Und wir gossen es über Nescafé und Ginkoblätter. Ich beschloss, das Haus den ganzen Tag nicht zu verlassen.

Gut, dass Wolfgang erst heute landete. Obwohl mich Berlin kein bisschen interessiert. Weder Zeitungen, noch Briefe, noch Einladungen. Wintergäste. VG-Wort. Teilrevision Siedlung. Ortsplanung. Mitwirkungsverfahren bei der Bevölkerung. Die Liestaler sind übergeschnappt. Alles sorgsamst mitgebracht. Landet auf dem Stapel „zur Durchsicht“. Schwiegervater. Ja. Bereitet Stirnrunzeln. Und Herzschmerzen. Wer weiß, wo er ist. Mit seinen Händen. Die bauen. Immer noch bauen. Tragen. Und schleppen. Ich bin versunken in Krakauer Gedanken. Das Wasser fließt wieder. Zum Glück. Und die Jahrhundertkälte steht irgendwo draussen vor der Tür. Der Bus 192 riecht wie immer nach Dorf. Er ist nicht mehr so arg überfüllt. Befördert deutlich weniger Touristen. Den Stallgeruch wird er aber deswegen noch lange nicht los.

Heute kam aus Berlin Wolfgang angeflogen. Gestern Vormittag gab es in ganz Wola Justowska kein Wasser. An der Strasse des 28. Juli war ein Rohr geplatzt. Niemand weiß, warum unsere Strasse ein Tag ist. Warum unsere Strasse ein Datum hat. Datiert ist. Und warum gerade mit dem und keinem anderen. Monat. Und Tag. Ich weiß nicht einmal, welchem Jahr dieser achtundzwanzigste Juli gehört. Ab und zu erhalte ich einen Umschlag von Freunden, adressiert mit „Strasse des 28. Juli 1843“, frankiert mit „priorité“. Und komme nicht mehr aus dem Staunen heraus. Woher wissen die das. In den Unteren Beskiden. In welchem Jahrhundert meine Strasse steckt. Auf den Strassenschildern prangt ein besserer Jahrgang. Mit den Strassen verhält es sich wie mit dem Wein. Mit den Schildern wie mit den Etiketten.

Heute kam aus Berlin Wolfgang angeflogen. Gestern Vormittag gab es in ganz Wola Justowska kein Wasser. An der Strasse des 28. Juli war ein Rohr geplatzt. Niemand weiß, warum unsere Strasse ein Tag ist. Warum unsere Strasse ein Datum hat. Datiert ist. Und warum gerade mit dem und keinem anderen. Monat. Und Tag. Ich weiß nicht einmal, welchem Jahr dieser achtundzwanzigste Juli gehört. Ab und zu erhalte ich einen Umschlag von Freunden, adressiert mit „Strasse des 28. Juli 1843“, frankiert mit „priorité“. Und komme nicht mehr aus dem Staunen heraus. Woher wissen die das. In den Unteren Beskiden. In welchem Jahrhundert meine Strasse steckt. Auf den Strassenschildern prangt ein besserer Jahrgang. Mit den Strassen verhält es sich wie mit dem Wein. Mit den Schildern wie mit den Etiketten.Wolfgang ist gut gelaunt gelandet. Brachte Einkäufe aus dem chinesischen Supermarkt am Alexanderplatz mit. Thailändischen Duftreis. Teuflisch scharfe Sriratchasauce. Chilischoten. Sojasprossen. Sojasauce. Tofu. Und dann, am Abend, überkam ihn eine tiefe Traurigkeit. Er hat die Essstäbchen vergessen. Wir müssen mit Gabeln essen.

Ein halber Tag ohne Wasser. Die Hände wusch ich provisorisch im Schnee auf dem Dach. Nach kurzem Zögern auch das Gesicht. Noch selten fühlte ich mich so erfrischt. Eiseskälte auf der Stirn. Mein Gott, wie gut konnte ich arbeiten nach dem provisorischen Frühstück. Pani Dorota brachte uns eine Flasche Wasser aus der Villa. Und wir gossen es über Nescafé und Ginkoblätter. Ich beschloss, das Haus den ganzen Tag nicht zu verlassen.

Gut, dass Wolfgang erst heute landete. Obwohl mich Berlin kein bisschen interessiert. Weder Zeitungen, noch Briefe, noch Einladungen. Wintergäste. VG-Wort. Teilrevision Siedlung. Ortsplanung. Mitwirkungsverfahren bei der Bevölkerung. Die Liestaler sind übergeschnappt. Alles sorgsamst mitgebracht. Landet auf dem Stapel „zur Durchsicht“. Schwiegervater. Ja. Bereitet Stirnrunzeln. Und Herzschmerzen. Wer weiß, wo er ist. Mit seinen Händen. Die bauen. Immer noch bauen. Tragen. Und schleppen. Ich bin versunken in Krakauer Gedanken. Das Wasser fließt wieder. Zum Glück. Und die Jahrhundertkälte steht irgendwo draussen vor der Tür. Der Bus 192 riecht wie immer nach Dorf. Er ist nicht mehr so arg überfüllt. Befördert deutlich weniger Touristen. Den Stallgeruch wird er aber deswegen noch lange nicht los.

17.1.06

Spechte

Für Sonntag wird schönes Wetter vorhergesagt. Meldete mein Mann am Samstag aus Stralsund per email. Also begab ich mich auf einen einsamen Spaziergang in den Wolskiwald. Und dort wimmelte es. Von Vätern mit Kindern. Auf Schlitten. Von Großeltern. Auf Bänken. Schneefrei geputzt. Mit Taschentüchern. Von Enkelkindern. Weinenden, zeternden, zappelnden. Bis ein Becher umkippte. In den dicken Fäustlingen. Und die Spechte. Familie der Piciformes. Schädel mit Sonderanpassungen. Federnde Verbindung zwischen Meißelschnabel und Hirnschädel. Kurze Läufe mit kräftigen Füßen. Stützschwanz. Bewohnen die Wälder fast der ganzen Welt. Eine relativ junge Gruppe, existierte zur Zeit der großen Landmassentrennungen wahrscheinlich noch nicht.

Mit der Wettervorhersage sieht es in diesem Land schlecht aus. In den Zeitungen gibt es überhaupt kein Wetter. Und im Radio werden jeweils höchstens zwei Landesteile genannt, in denen ich mich meistens gerade nicht befinde. Um sieben Uhr fünfzehn in der Früh. Zum Beispiel in der Suwalszczyzna. Und in Niederschlesien. Oder an der Küste. Und in der Puszcza Białowieska. Mäßiger Wind. Das Hoch erreichte Zentralpolen. Schneefall. Und so weiter. Niemand kann mir sagen, wie das Wetter in Wola Justowska wird. Morgen. Oder übermorgen. Außer mein dickbäuchiger Mann guckt irgendwo auf der Welt auf www.allewetter.de. Und schreibt mir eine email. Höchste Zeit für einen Spaziergang. Kein Wort aus dem Wörterbuch. Allewetter. Ein Fehler in der Vorsehung. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Gehorsam ging ich in den Wolskiwald. Zürnte dem gleichgültigen Himmel und der gefrorenen Erde, dass Martin der Ältere mich ärgert. Mit seiner bereits obsessiv gewordenen Feststellung, dass das, was ich tue, keinen Sinn macht. Dass das, was ich bin, keinen Sinn ergibt. Ich bin eine Schweizerin, die deutsch und polnisch schreibt. Ich harre des Tages, an dem im Łaskihaus kein einziger deutschsprachiger Stipendiat mehr übrigbleibt. Ich hasse die nächtlichen Diskussionen über meine oder nicht meine Sprache. Schweizer haben keine Sprache. Überhaupt keine. Die Armseligen. Der Dreizehenspecht kommt in Polen nur in den Karpaten und in der Puszcza Białowieska vor, er ist schwarz-weiß gefiedert und das Männchen hat einen gelben Oberkopf.

Und schon geriet ich auf die schiefe Bahn. Unter den Jungfrauenfelsen stand ein einsamer Mann, der durch ein Fernglas in den Himmel guckte, eingepackt, wie alle Waldspaziergänger zu dieser Jahreszeit in eine dicke wattiert Jacke, mit Mütze auf dem Kopf und Schal um den Hals. Wie soll man da jemanden erkennen? Eine schwarze Silhouette im weißen Wald. Und schon. Genug. Meine Gedanken gefangen von einer hitzigen Debatte. Meine Schuhe versunken im schweren Schnee. Ein unschuldiger anderer Martin, mein Tai Chi-Lehrer steht am Sonntag im Wolskiwald. Und ich erkenne ihn nicht. Er beobachtet Vögel. Und erkennt mich. So wie er das in Polen seltene Weißrückenspechtmännchen mit seinem leuchtend roten Oberkopf erkannt hätte. Er grüßt. Und ich, dumm, aufgeschreckt, weiß nicht mehr, ob ich diesen Menschen per Du oder per Verehrter Herr ansprechen soll. Und schweige betreten. Seit dem letzten Winter trage ich einen roten Schal und rote Schuhe und ein rotes Stirnband. Ich bin einfach zu erkennen. Er war für mich aus dem Kontext gerissen (chen taijichuan Kurs im ersten Stock des Kulturhauses „Wola”). Ich für ihn offenbar nicht. Das heißt, er erfasst die Welt als Ganzes. Und ich nur ihre einzelnen Fetzen. Der Olivgrünspecht hat auch einen roten Oberkopf und ist in Polen weit verbreitet.

Am Montag hat sich alles ergeben. Um halb acht entstand der richtige Ton meiner nicht meiner Sprache auf der Tastatur des Laptops. Während unserer Übungsstunde im ersten Stock des Kulturhauses spielt oft unten jemand Klavier. Mal besser, mal schlechter. Aber das spielt gar keine Rolle. Die richtige Tonart. Die adäquate Konsonantenvibration. Ende aller Qualen. Eine riesengroße, unerwartete montägliche Erleichterung. Jetzt weiß ich, wie ich schreiben kann. Über Konwicki. Auf Polnisch. Das nächste Buch, das keiner braucht. Ruhig ging ich in die Küche hinunter zum Frühstück. Gewappnet. Und selbstsicher. Für den morgendlichen Zusammenstoss bei Nescafé mit Martin dem Älteren. Alle andern schlafen noch.

Ab heute stehe ich um sechs Uhr auf und schreibe. Das ist meine beste Zeit. Das Radio von Frau Krakowska weckt mich. Kurz vor sieben kommt mein Lieblingsstück aus der Filmmusik zu „Chronik der Liebesunfälle“ von Wojciech Kilar. Na bitte. Überaus selten ist in Polen der Schwarzspecht. Aber alle Spechte stehen unter Vogelschutz.

Mit der Wettervorhersage sieht es in diesem Land schlecht aus. In den Zeitungen gibt es überhaupt kein Wetter. Und im Radio werden jeweils höchstens zwei Landesteile genannt, in denen ich mich meistens gerade nicht befinde. Um sieben Uhr fünfzehn in der Früh. Zum Beispiel in der Suwalszczyzna. Und in Niederschlesien. Oder an der Küste. Und in der Puszcza Białowieska. Mäßiger Wind. Das Hoch erreichte Zentralpolen. Schneefall. Und so weiter. Niemand kann mir sagen, wie das Wetter in Wola Justowska wird. Morgen. Oder übermorgen. Außer mein dickbäuchiger Mann guckt irgendwo auf der Welt auf www.allewetter.de. Und schreibt mir eine email. Höchste Zeit für einen Spaziergang. Kein Wort aus dem Wörterbuch. Allewetter. Ein Fehler in der Vorsehung. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Gehorsam ging ich in den Wolskiwald. Zürnte dem gleichgültigen Himmel und der gefrorenen Erde, dass Martin der Ältere mich ärgert. Mit seiner bereits obsessiv gewordenen Feststellung, dass das, was ich tue, keinen Sinn macht. Dass das, was ich bin, keinen Sinn ergibt. Ich bin eine Schweizerin, die deutsch und polnisch schreibt. Ich harre des Tages, an dem im Łaskihaus kein einziger deutschsprachiger Stipendiat mehr übrigbleibt. Ich hasse die nächtlichen Diskussionen über meine oder nicht meine Sprache. Schweizer haben keine Sprache. Überhaupt keine. Die Armseligen. Der Dreizehenspecht kommt in Polen nur in den Karpaten und in der Puszcza Białowieska vor, er ist schwarz-weiß gefiedert und das Männchen hat einen gelben Oberkopf.

Und schon geriet ich auf die schiefe Bahn. Unter den Jungfrauenfelsen stand ein einsamer Mann, der durch ein Fernglas in den Himmel guckte, eingepackt, wie alle Waldspaziergänger zu dieser Jahreszeit in eine dicke wattiert Jacke, mit Mütze auf dem Kopf und Schal um den Hals. Wie soll man da jemanden erkennen? Eine schwarze Silhouette im weißen Wald. Und schon. Genug. Meine Gedanken gefangen von einer hitzigen Debatte. Meine Schuhe versunken im schweren Schnee. Ein unschuldiger anderer Martin, mein Tai Chi-Lehrer steht am Sonntag im Wolskiwald. Und ich erkenne ihn nicht. Er beobachtet Vögel. Und erkennt mich. So wie er das in Polen seltene Weißrückenspechtmännchen mit seinem leuchtend roten Oberkopf erkannt hätte. Er grüßt. Und ich, dumm, aufgeschreckt, weiß nicht mehr, ob ich diesen Menschen per Du oder per Verehrter Herr ansprechen soll. Und schweige betreten. Seit dem letzten Winter trage ich einen roten Schal und rote Schuhe und ein rotes Stirnband. Ich bin einfach zu erkennen. Er war für mich aus dem Kontext gerissen (chen taijichuan Kurs im ersten Stock des Kulturhauses „Wola”). Ich für ihn offenbar nicht. Das heißt, er erfasst die Welt als Ganzes. Und ich nur ihre einzelnen Fetzen. Der Olivgrünspecht hat auch einen roten Oberkopf und ist in Polen weit verbreitet.

Am Montag hat sich alles ergeben. Um halb acht entstand der richtige Ton meiner nicht meiner Sprache auf der Tastatur des Laptops. Während unserer Übungsstunde im ersten Stock des Kulturhauses spielt oft unten jemand Klavier. Mal besser, mal schlechter. Aber das spielt gar keine Rolle. Die richtige Tonart. Die adäquate Konsonantenvibration. Ende aller Qualen. Eine riesengroße, unerwartete montägliche Erleichterung. Jetzt weiß ich, wie ich schreiben kann. Über Konwicki. Auf Polnisch. Das nächste Buch, das keiner braucht. Ruhig ging ich in die Küche hinunter zum Frühstück. Gewappnet. Und selbstsicher. Für den morgendlichen Zusammenstoss bei Nescafé mit Martin dem Älteren. Alle andern schlafen noch.

Ab heute stehe ich um sechs Uhr auf und schreibe. Das ist meine beste Zeit. Das Radio von Frau Krakowska weckt mich. Kurz vor sieben kommt mein Lieblingsstück aus der Filmmusik zu „Chronik der Liebesunfälle“ von Wojciech Kilar. Na bitte. Überaus selten ist in Polen der Schwarzspecht. Aber alle Spechte stehen unter Vogelschutz.

13.1.06

Seelenallee

Heute ist der Dreizehnte. Gestern kaufte ich die neue Ausgabe von „Pół wieku czyśćca” [Ein halbes Jahrhundert Fegefeuer], der Gespräche von Stanisław Bereś mit Tadeusz Konwicki aus dem Jahr 1984. Die Ausgabe ist nicht ganz neu, sie erschien schon vor zwei Jahren. Aber für mich ist sie neu. Denn ohne diese Gespräche kann keiner mehr ernsthaft über Konwicki nachdenken. Kann niemand mehr ernsthaft anfangen, ein Buch über Konwicki zu schreiben. Die erste Ausgabe (London 1986), die zweite (zweiter Umlauf), die dritte (sozusagen offiziell), alle unter dem längst entzifferten Pseudonym eines Herrn Nowicki – verstauben in meinem Arbeitszimmer in Berlin.

Heute schrieb mir Herr Bereś eine warme Widmung in das Buch. Gänzlich unerwartet, wie überhaupt dieser eisige dreizehnte Januar. Erschien er in der Villa, denn Martin, der Ältere ist zurückgekommen.

In der neuen Ausgabe gibt es kaum ein neues Wort. Außer des ergreifenden Vorworts des Fragenstellers – nach zwanzig Jahren. Natürlich. Erinnere ich mich an jene Zeiten in Warschau. Ich war damals ein sehr naives Mädchen mit Zöpfen.

Neu sind hingegen einige Fotos. Von Nina Taylor: das Haus in der Kolonia Wileńska, in dem der junge Meister wohnte. Heutiger Zustand. Von einem unbekannten Fotografen: China 1956. Ohne weiteren Kommentar. Der junge Herr Konwicki vor einem knienden Elefanten.

Ich schrieb eine email an den angeheirateten Sinologen. Mit der Frage, wo das sein könnte. Die Antwort kam unverzüglich in das Zimmer unter dem Dach: die Seelenallee, die zu den Ming-Gräbern führt. Nördlich von Peking. Alle Touristen auf dem Weg zur Chinesischen Mauer machen dort Halt. Um sich gegenseitig zu fotografieren (aktueller Stand siehe http://www.henner.info/chona/2004_0423_4.jpg). Immer schon. Denn dort stehen Tierpaare. Sich gegenüber. An der Allee. Der toten Seelen und Geister. Riesige Tiere aus Stein. Erweisen den toten Kaisern ihre Ehre. Es gibt ein Paar kniender Elefanten. Und ein Paar stehender. Der Meister steht vor dem knienden Elefanten und streicht ihm über die Nase. Über den Rüsselansatz.

Die email endete mit der etwas verwirrenden Frage: Waren wir nicht zusammen dort?

Der nachfolgende Dialog erfolgte über skype:

„Weiß ich nicht.”

„Wenn wir dort gewesen wären, müsstest du dich erinnern.“

„Wahrscheinlich schon.”

„Ich weiß, dass wir auf der Mauer waren.”

„Ja. Das weiß ich auch.”

„Ich habe ein Foto von Dir.“

„Auf der Mauer?”

„Ja, auf der Mauer!“

„Allein?“

„Ja!”

„Ich weiß. Das Foto hat eine Frau gemacht, deren Name mit „M” anfing. Mehr weiß ich nicht mehr.”

Wir begegneten uns in China. Der Beste Berliner und ich. Wann war das? Kurz vor dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Ich kehrte danach in die öde Schweiz zurück. Er in das kochende Berlin. Und dann trat absolute Stille ein. Für drei Jahre. Wie das Amen in der Kirche.

Ende der Abschweifungen. Es ist höchste Zeit. Von nun an muss ich mich ausschließlich auf Konwicki konzentrieren. Ich habe meine Bibel. Ein halbes Jahrhundert Fegefeuer. Mit einer Widmung vom Dreizehnten.

Heute schrieb mir Herr Bereś eine warme Widmung in das Buch. Gänzlich unerwartet, wie überhaupt dieser eisige dreizehnte Januar. Erschien er in der Villa, denn Martin, der Ältere ist zurückgekommen.

In der neuen Ausgabe gibt es kaum ein neues Wort. Außer des ergreifenden Vorworts des Fragenstellers – nach zwanzig Jahren. Natürlich. Erinnere ich mich an jene Zeiten in Warschau. Ich war damals ein sehr naives Mädchen mit Zöpfen.

Neu sind hingegen einige Fotos. Von Nina Taylor: das Haus in der Kolonia Wileńska, in dem der junge Meister wohnte. Heutiger Zustand. Von einem unbekannten Fotografen: China 1956. Ohne weiteren Kommentar. Der junge Herr Konwicki vor einem knienden Elefanten.

Ich schrieb eine email an den angeheirateten Sinologen. Mit der Frage, wo das sein könnte. Die Antwort kam unverzüglich in das Zimmer unter dem Dach: die Seelenallee, die zu den Ming-Gräbern führt. Nördlich von Peking. Alle Touristen auf dem Weg zur Chinesischen Mauer machen dort Halt. Um sich gegenseitig zu fotografieren (aktueller Stand siehe http://www.henner.info/chona/2004_0423_4.jpg). Immer schon. Denn dort stehen Tierpaare. Sich gegenüber. An der Allee. Der toten Seelen und Geister. Riesige Tiere aus Stein. Erweisen den toten Kaisern ihre Ehre. Es gibt ein Paar kniender Elefanten. Und ein Paar stehender. Der Meister steht vor dem knienden Elefanten und streicht ihm über die Nase. Über den Rüsselansatz.

Die email endete mit der etwas verwirrenden Frage: Waren wir nicht zusammen dort?

Der nachfolgende Dialog erfolgte über skype:

„Weiß ich nicht.”

„Wenn wir dort gewesen wären, müsstest du dich erinnern.“

„Wahrscheinlich schon.”

„Ich weiß, dass wir auf der Mauer waren.”

„Ja. Das weiß ich auch.”

„Ich habe ein Foto von Dir.“

„Auf der Mauer?”

„Ja, auf der Mauer!“

„Allein?“

„Ja!”

„Ich weiß. Das Foto hat eine Frau gemacht, deren Name mit „M” anfing. Mehr weiß ich nicht mehr.”

Wir begegneten uns in China. Der Beste Berliner und ich. Wann war das? Kurz vor dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Ich kehrte danach in die öde Schweiz zurück. Er in das kochende Berlin. Und dann trat absolute Stille ein. Für drei Jahre. Wie das Amen in der Kirche.

Ende der Abschweifungen. Es ist höchste Zeit. Von nun an muss ich mich ausschließlich auf Konwicki konzentrieren. Ich habe meine Bibel. Ein halbes Jahrhundert Fegefeuer. Mit einer Widmung vom Dreizehnten.

11.1.06

Die Autorität

Die Autorität ist im Polnischen männlich, aber ein sogenannt „nicht menschliches“ Maskulin. Die Autorität ist grammatikalisch kein Mensch. Weder im Polnischen noch im Deutschen. Wir überprüften es im Wörterbuch. Meine Lehrerin und ich. Überrascht hat uns dabei, dass die Erklärung des Wortes (die in Wörterbüchern immer dann erfolgt, wenn das Wort selbst den Wörterbuchautoren zu wenig selbsterklärend erscheint) gleich nach dem Doppelpunkt als erstes Synonym, als erste semantische Möglichkeit das Wort „Mensch“ nennt.

„Autorität: Mensch, Institution, Doktrin, Schrift usw.”

Das Problem tauchte in einer unschuldigen Konversation auf:

„Was machst du?“

„Ich schreibe. Zitiere Autoritäten [poln. autorytetów – gen.pl., Anm.d.Übers.]“

„Ich zitiere Autoritäten [poln. autorytety – akk.pl., Anm.d.Übers.]“, berichtigt die Lehrerin.

„Warum?“ Ich begehre auf. „Ich zitiere Spezialisten. Ich zitiere Kollegen. Ich zitiere Fachleute.”

„Richtig. Spezialisten, Kollegen, Fachleute sind im polnischen zwar männliche Substantive, enden aber auf –a und werden wie weibliche Substantive dekliniert. Weibliche Substantive bereiten keine Schwierigkeiten. Nie.”

„Wunderbar!“ So schnell gebe ich nicht auf. „Ich zitiere männliche Personalformen. Ich zitiere Gewährsmänner. Ich zitiere Wissenschaftler. Ich zitiere Konwickologen. Neurologen. Astrologen. Laringologen. Gynäkologen. Endokrinologen.

Es geht nicht um den Hormonhaushalt. Verbissen versuche ich, Frauenliteratur zu betreiben. Momentan, in meinem Krakauer Leben ist meine einzige Autorität „M“ wie Martin. Gestern nach dem tai chi schien es mir vollkommen unmöglich, die Chenform je zu erlernen. Martin hielt uns auf Trab. Mich in den Wechseljahren und die beiden pubertierenden Jungs. Ich beklagte mich nach der Stunde. Bei Martin. Zum ersten Mal. Hätte ich geschwitzt. Zum ersten Mal. Hätte ich Muskelkater. Zum ersten Mal. Beruhigte er mich. Das sei ein gutes Zeichen. Lächelte er freundlich. Gute Muskelarbeit. Geknickt kehrte ich durch den Park in das leere Haus neben der Villa zurück und dachte, nie. Nie werde ich diese Form beherrschen. Und heute schlossen wir die Kurzform der 19 Bewegungen ab. Sie dauert zwischen drei und dreieinhalb Minuten. Und ist die einfachste aller möglichen. Formen. Für Anfänger. Für solche, die keine Zeit haben. Zu üben. Und plötzlich kann ich sie. Mehr oder weniger, natürlich. Aber es geht. Irgendwie. Von dem Moment an, in dem ich Absicht und Ambition aufgab. Jetzt fürchte ich nur noch das Fliegen – die letzte Bewegung vor dem Abschluss der Form – durch den ganzen Gymnastiksaal im ersten Stock des Kulturhauses „Wola”. Aber abgesehen davon, spult sich das Ganze ab wie ein glänzender Seidenfaden. Und alles ist in Ordnung. Als ich oben ankam, betrat ich das dunkle Łaskihaus, kochte mir in der kalten Küche Tee – und plötzlich fiel die ungeheuerliche Anspannung der letzten Tage, der letzten Jahre von mir ab. Vollkommen unerwartet. Im Moment, als ich meine Widerspenstigkeit aufgab. Meinen Aufruhr. Den äußerlichen. Und innerlichen. Und mich in die ungemütliche Küche setzte. Noch vor dem Vollmond. Das ist alles. Und schon geht es nicht mehr um den Hormonhaushalt.

Ich wechsle die Themen. Springe von einem zum anderen. Ich wechsle die Sprachen. Springe vom Deutschen ins Polnische. Vom Polnischen ins Deutsche. Ich hatte nie eine Muttersprache. Denn mich lernte man zu Hause einen seltsamen hügelansteigenden Dialekt, der weder zu beschreiben noch aufzuschreiben ist. Der keine Buchstaben kennt. Noch eine Schrift. Ich hingegen habe die Sprache unter den Fingern. Auf der Tastatur. Unter den Kuppen. Nicht im Mund. Nicht zwischen den Zähnen. Nicht im Hals. Jetzt wechsle ich auch die tai-chi-Formen. Springe vom Chuan ins Chen. Und nichts geschieht. In meinem Zimmer unter dem Dach praktiziere ich morgens Chuan. Und bei Martin am Abend Chen. Ich beziehe mich auf ernsthafte Autoritäten. Ein Satz aus der Polnischstunde. Aus dem Heft mit den ungeordneten Notizen. Von Hand eingetragenen im Übrigen. Ich wechsle die Bleistifte. Ich wechsle die Wörterbücher. Ich wechsle die Dateien. Ich wechsle die Martins. Wolfgang fand mir einen weiteren. In Internet. Er nennt sich lapidar "Der Martin in Krakau". Mit bestimmtem Artikel. Und führt seinen blog „martininpolen”. Im Polnischen gibt es keine Artikel. Weder einen bestimmten noch einen unbestimmten. Die Autorität ist im Polnischen männlich, aber ein sogenannt „nicht menschliches“ Maskulin.

„Autorität: Mensch, Institution, Doktrin, Schrift usw.”

Das Problem tauchte in einer unschuldigen Konversation auf:

„Was machst du?“

„Ich schreibe. Zitiere Autoritäten [poln. autorytetów – gen.pl., Anm.d.Übers.]“

„Ich zitiere Autoritäten [poln. autorytety – akk.pl., Anm.d.Übers.]“, berichtigt die Lehrerin.

„Warum?“ Ich begehre auf. „Ich zitiere Spezialisten. Ich zitiere Kollegen. Ich zitiere Fachleute.”

„Richtig. Spezialisten, Kollegen, Fachleute sind im polnischen zwar männliche Substantive, enden aber auf –a und werden wie weibliche Substantive dekliniert. Weibliche Substantive bereiten keine Schwierigkeiten. Nie.”

„Wunderbar!“ So schnell gebe ich nicht auf. „Ich zitiere männliche Personalformen. Ich zitiere Gewährsmänner. Ich zitiere Wissenschaftler. Ich zitiere Konwickologen. Neurologen. Astrologen. Laringologen. Gynäkologen. Endokrinologen.

Es geht nicht um den Hormonhaushalt. Verbissen versuche ich, Frauenliteratur zu betreiben. Momentan, in meinem Krakauer Leben ist meine einzige Autorität „M“ wie Martin. Gestern nach dem tai chi schien es mir vollkommen unmöglich, die Chenform je zu erlernen. Martin hielt uns auf Trab. Mich in den Wechseljahren und die beiden pubertierenden Jungs. Ich beklagte mich nach der Stunde. Bei Martin. Zum ersten Mal. Hätte ich geschwitzt. Zum ersten Mal. Hätte ich Muskelkater. Zum ersten Mal. Beruhigte er mich. Das sei ein gutes Zeichen. Lächelte er freundlich. Gute Muskelarbeit. Geknickt kehrte ich durch den Park in das leere Haus neben der Villa zurück und dachte, nie. Nie werde ich diese Form beherrschen. Und heute schlossen wir die Kurzform der 19 Bewegungen ab. Sie dauert zwischen drei und dreieinhalb Minuten. Und ist die einfachste aller möglichen. Formen. Für Anfänger. Für solche, die keine Zeit haben. Zu üben. Und plötzlich kann ich sie. Mehr oder weniger, natürlich. Aber es geht. Irgendwie. Von dem Moment an, in dem ich Absicht und Ambition aufgab. Jetzt fürchte ich nur noch das Fliegen – die letzte Bewegung vor dem Abschluss der Form – durch den ganzen Gymnastiksaal im ersten Stock des Kulturhauses „Wola”. Aber abgesehen davon, spult sich das Ganze ab wie ein glänzender Seidenfaden. Und alles ist in Ordnung. Als ich oben ankam, betrat ich das dunkle Łaskihaus, kochte mir in der kalten Küche Tee – und plötzlich fiel die ungeheuerliche Anspannung der letzten Tage, der letzten Jahre von mir ab. Vollkommen unerwartet. Im Moment, als ich meine Widerspenstigkeit aufgab. Meinen Aufruhr. Den äußerlichen. Und innerlichen. Und mich in die ungemütliche Küche setzte. Noch vor dem Vollmond. Das ist alles. Und schon geht es nicht mehr um den Hormonhaushalt.

Ich wechsle die Themen. Springe von einem zum anderen. Ich wechsle die Sprachen. Springe vom Deutschen ins Polnische. Vom Polnischen ins Deutsche. Ich hatte nie eine Muttersprache. Denn mich lernte man zu Hause einen seltsamen hügelansteigenden Dialekt, der weder zu beschreiben noch aufzuschreiben ist. Der keine Buchstaben kennt. Noch eine Schrift. Ich hingegen habe die Sprache unter den Fingern. Auf der Tastatur. Unter den Kuppen. Nicht im Mund. Nicht zwischen den Zähnen. Nicht im Hals. Jetzt wechsle ich auch die tai-chi-Formen. Springe vom Chuan ins Chen. Und nichts geschieht. In meinem Zimmer unter dem Dach praktiziere ich morgens Chuan. Und bei Martin am Abend Chen. Ich beziehe mich auf ernsthafte Autoritäten. Ein Satz aus der Polnischstunde. Aus dem Heft mit den ungeordneten Notizen. Von Hand eingetragenen im Übrigen. Ich wechsle die Bleistifte. Ich wechsle die Wörterbücher. Ich wechsle die Dateien. Ich wechsle die Martins. Wolfgang fand mir einen weiteren. In Internet. Er nennt sich lapidar "Der Martin in Krakau". Mit bestimmtem Artikel. Und führt seinen blog „martininpolen”. Im Polnischen gibt es keine Artikel. Weder einen bestimmten noch einen unbestimmten. Die Autorität ist im Polnischen männlich, aber ein sogenannt „nicht menschliches“ Maskulin.

8.1.06

Die Hand

Ich träume überhaupt nie. In Krakau. Das ist seltsam. Wo doch das Haus voller Geister ist. Die sich von dem Abgelaufenen, Unaufgegessenen der Stipendiaten aus aller Welt ernähren. Aber nachts schlafen wir. Seelenruhig.

Gestern packte mich eine tiefe Depression. Sie dauerte kurz, war aber ziemlich heftig. Der Schmerz ist die Kehrseite der Zeit. Und die Intensität die Innenseite der Magenkrämpfe. Traurigkeit erdrückte mich plötzlich. Ein Satz nicht aus dem Wörterbuch. Mehrere Stunden lang. Heute ging ich im Wald spazieren. Auf der Suche nach Sauerstoff. Und der lichten Seite der Welt. Ich fand sie unter den Füßen. Der Wald war weiß. Die Erde bedeckt mit Eis. Darüber lag Schnee. Mit mir wanderten Polka und Tango. Über den Schnee. Manchmal rutschten sie auf dem Bauch. Über die weiße Seite der Welt. Sausten abwärts. Danach führte ich sie hinauf auf den Piłsudskihügel. Sie suchten meine Hände. Polka die linke. Tango die rechte. Und schnauften schwer.

In der Nacht kam der Traum. Der erste Traum in diesem Jahr. Der erste zweibeinige Traum in diesem Leben. Kam nach Krakau und reichte mir die Hand. Als ob er um Verzeihung bitten wollte. Ich habe keine Ahnung, wofür. Dann ging er ohne ein Wort des Abschieds weiter. Aber die Hand ließ er zurück auf dem weißen Tischtuch in der Küche. Damit jemand da ist. Wenn ich zum Frühstück herunter komme. Die Küche ist weder im Traum noch in Wirklichkeit gemütlich. Ohne Sinn und Verstand vergegenwärtige ich mir jetzt, dass der Traum mir die linke Hand gegeben hatte. Der Traum ist Linkshänder. Wie meine Engelin. Die Putzfrau wechselt von Zeit zu Zeit das Tischtuch. Der Tisch ist für zwölf Personen bestimmt. So viele Stühle stehen um ihn herum. Schwere. Lärmende. Hölzerne. Stühle. Mit hohen Lehnen. Man kann die Ellbogen aufstützen. Im Stehen. Oder den Hinterkopf anlegen. Im Sitzen. Je nach Lust. Und Laune. Aber es ist keiner da. Das Tischtuch ist sauber. Das Tischtuch macht schaudern. Das Tischtuch ist unberührt. Unter dem Schnee liegt eine dicke Eisschicht verborgen. Das Tischtuch ist eine dünne künstliche Metalldecke. Bügelfrei. Niemand versteht den Feinsinn. Von Herrenhemden. In der Früh sitze ich allein am Tisch. In der unwirtlichen Küche. Der Tisch ist für niemanden gedeckt. Würde hier nämlich jemand Suppe kochen oder Teller waschen wollen, könnte sich daneben keiner mit dem anderen mehr unterhalten. Deshalb sind alle weggefahren. Zu den orthodoxen Weihnachtsfeierlichkeiten. Nach Przemysł. Nach dem alten Kalender. Kein Wort wäre zu verstehen. Die Akustik ist von Architektenhänden gemacht. Mein Schwiegervater baut Türme. Im Speisesaal. Im alten Refektorium. Mein Großvater hat Schmerzen in den Knien. Auf dem synthetischen Tischtuch liegt mir gegenüber eine einzelne Hand. Haarig. Warm. Fleischig. Vielleicht eine pelzige Tatze. Nein. Eine Hand. Eine müde Hand. Die Hand des Schlafes. Die linke Hand des ersten zweibeinigen Traums des Jahrhunderts. Wie spät ist es? Im Traum gibt es keine Armbanduhren. Weder nach dem alten noch nach dem neuen Kalender. Die linke Hand besitzt weder einen Reisepass noch eine Luftröhre. Falls ich wieder aufwache, stelle ich ihr die zweite zur Seite. Damit der Dual sich vollenden kann. Und erfinde uns allen eine Geschichte. Ein abendliches Tête-à-tête. Mit einem Gläschen Shiraz.

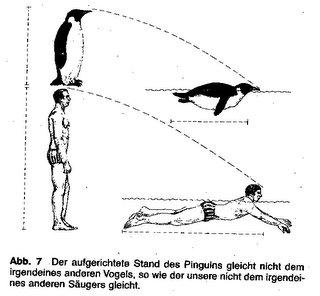

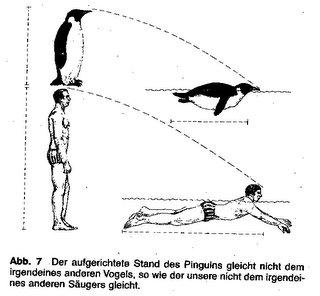

Gestern packte mich eine tiefe Depression. In der Polnischstunde lernte ich, dass wir nur zwei Hände haben. Pinguine haben angeblich zwei Ohren. Ein Milchkännchen einen Schnabel. Darumas gucken mit zwei leeren Augen, aber im Suppenteller schwimmen fette Fischaugen.

Ich träume überhaupt nie in Krakau. Ich wollte eine Karte schreiben, nach den Feiertagen, nach dem Neujahr, an eine gewisse wichtige Dame. Höflich in Deutsch. Und von Hand. Bei dem Wort „Zweidimensionalität” bekam meine rechte Hand einen Wutanfall, griff auf ihr polnisches Gedankenguthaben zurück und schrieb selbsttätig „Dzwaj...”.

Gestern packte mich eine tiefe Depression. Sie dauerte kurz, war aber ziemlich heftig. Der Schmerz ist die Kehrseite der Zeit. Und die Intensität die Innenseite der Magenkrämpfe. Traurigkeit erdrückte mich plötzlich. Ein Satz nicht aus dem Wörterbuch. Mehrere Stunden lang. Heute ging ich im Wald spazieren. Auf der Suche nach Sauerstoff. Und der lichten Seite der Welt. Ich fand sie unter den Füßen. Der Wald war weiß. Die Erde bedeckt mit Eis. Darüber lag Schnee. Mit mir wanderten Polka und Tango. Über den Schnee. Manchmal rutschten sie auf dem Bauch. Über die weiße Seite der Welt. Sausten abwärts. Danach führte ich sie hinauf auf den Piłsudskihügel. Sie suchten meine Hände. Polka die linke. Tango die rechte. Und schnauften schwer.

In der Nacht kam der Traum. Der erste Traum in diesem Jahr. Der erste zweibeinige Traum in diesem Leben. Kam nach Krakau und reichte mir die Hand. Als ob er um Verzeihung bitten wollte. Ich habe keine Ahnung, wofür. Dann ging er ohne ein Wort des Abschieds weiter. Aber die Hand ließ er zurück auf dem weißen Tischtuch in der Küche. Damit jemand da ist. Wenn ich zum Frühstück herunter komme. Die Küche ist weder im Traum noch in Wirklichkeit gemütlich. Ohne Sinn und Verstand vergegenwärtige ich mir jetzt, dass der Traum mir die linke Hand gegeben hatte. Der Traum ist Linkshänder. Wie meine Engelin. Die Putzfrau wechselt von Zeit zu Zeit das Tischtuch. Der Tisch ist für zwölf Personen bestimmt. So viele Stühle stehen um ihn herum. Schwere. Lärmende. Hölzerne. Stühle. Mit hohen Lehnen. Man kann die Ellbogen aufstützen. Im Stehen. Oder den Hinterkopf anlegen. Im Sitzen. Je nach Lust. Und Laune. Aber es ist keiner da. Das Tischtuch ist sauber. Das Tischtuch macht schaudern. Das Tischtuch ist unberührt. Unter dem Schnee liegt eine dicke Eisschicht verborgen. Das Tischtuch ist eine dünne künstliche Metalldecke. Bügelfrei. Niemand versteht den Feinsinn. Von Herrenhemden. In der Früh sitze ich allein am Tisch. In der unwirtlichen Küche. Der Tisch ist für niemanden gedeckt. Würde hier nämlich jemand Suppe kochen oder Teller waschen wollen, könnte sich daneben keiner mit dem anderen mehr unterhalten. Deshalb sind alle weggefahren. Zu den orthodoxen Weihnachtsfeierlichkeiten. Nach Przemysł. Nach dem alten Kalender. Kein Wort wäre zu verstehen. Die Akustik ist von Architektenhänden gemacht. Mein Schwiegervater baut Türme. Im Speisesaal. Im alten Refektorium. Mein Großvater hat Schmerzen in den Knien. Auf dem synthetischen Tischtuch liegt mir gegenüber eine einzelne Hand. Haarig. Warm. Fleischig. Vielleicht eine pelzige Tatze. Nein. Eine Hand. Eine müde Hand. Die Hand des Schlafes. Die linke Hand des ersten zweibeinigen Traums des Jahrhunderts. Wie spät ist es? Im Traum gibt es keine Armbanduhren. Weder nach dem alten noch nach dem neuen Kalender. Die linke Hand besitzt weder einen Reisepass noch eine Luftröhre. Falls ich wieder aufwache, stelle ich ihr die zweite zur Seite. Damit der Dual sich vollenden kann. Und erfinde uns allen eine Geschichte. Ein abendliches Tête-à-tête. Mit einem Gläschen Shiraz.

Gestern packte mich eine tiefe Depression. In der Polnischstunde lernte ich, dass wir nur zwei Hände haben. Pinguine haben angeblich zwei Ohren. Ein Milchkännchen einen Schnabel. Darumas gucken mit zwei leeren Augen, aber im Suppenteller schwimmen fette Fischaugen.

Ich träume überhaupt nie in Krakau. Ich wollte eine Karte schreiben, nach den Feiertagen, nach dem Neujahr, an eine gewisse wichtige Dame. Höflich in Deutsch. Und von Hand. Bei dem Wort „Zweidimensionalität” bekam meine rechte Hand einen Wutanfall, griff auf ihr polnisches Gedankenguthaben zurück und schrieb selbsttätig „Dzwaj...”.

6.1.06

Martin zum Achten

Martin Teil Sieben siehe „Gelber Reis“.

Letztes Jahr wimmelte es von Martins. In meinem Krakauer Alltag. Jetzt werden es immer weniger. Hier steigt der Letzte Martin zu unserer alpinen Berghütte auf.

© Martin der Vorletzte

Martin Teil Sieben siehe „Gelber Reis“.

Letztes Jahr wimmelte es von Martins. In meinem Krakauer Alltag. Jetzt werden es immer weniger. Hier steigt der Letzte Martin zu unserer alpinen Berghütte auf.

© Martin der Vorletzte

4.1.06

Gelber Reis

Wir sind zurückgekehrt. Wie versprochen. Polka, Tango und ich. In das Zimmer unter dem Dach. Das Łaskihaus ist ausgestorben. Nur Martin der Jüngere ist noch da. Mein Nachbar hier oben, der seine eigene Matratze mitbrachte. Und hartnäckig versucht, sich das alte leere Haus zu unterwerfen. Mit Küchendünsten.

Wolfgang, mein dickbäuchiger Ehemann, ist zu seinen Studierenden zurückgekehrt. Ich speise also wieder in der Stadt. Wozu Zeit verlieren. Mit Zwiebelgeschnippel. Ich bin eine Frau im fortgeschrittenen Alter. Und leide an hormonell bedingten Stimmungsschwankungen. Kurz gesagt. Wolfgang hat es gut. Er braucht sich nicht in positivem Denken zu üben. Er hat es in sich. Von Kindesbeinen an.

Deshalb nehmen wir in unserem Eheleben nur gelben Reis zu uns. Solange es einen Kaiser in China gab, war die gelbe Farbe für ihn reserviert. Heute färbt mein Privatkoch fröhlich alles sonnenauf- oder -untergangsgelb. Mit Kurkuma, das er kiloweise bei den Türken in Kreuzberg kauft. Den thailändischen Duftreis, die italienischen Nudeln, die griechischen Krithiraki, die deutschen Kartoffeln. Aber auch Saucen, Suppen, Frischkäse. Und die weißen Küchenhandtücher. Die weißen Sonntagshemden. Und den Fußbodenbelag. Sowie verschiedene Kunststoffteile der Kücheneinrichtung. Mein Koch kocht nur mit frischen Zutaten. Und mit kreativer Hingabe. Absolut nicht leiden kann er in der Küche dumme Fragen der hungrigen Ehefrau. Denn er rührt. Und spritzt. Und wirbelt. Und wirbelt. Und wirbelt. Montags packt dann Pani E. die Verzweiflung. Die gelben Flecken gehen nie mehr aus.

Mein Koch ist übergewichtig und kam zu Weihnachten nach Krakau mit dem kleinsten Tütchen Kurkuma, das in Kreuzberg verkauft wird. Unverzüglich machte er sich an die Arbeit. In der Küche des Łaskihauses entdeckte er sofort Gelbwurzspuren. Einen gelben Reisrest. Von Martin dem Jüngeren. In einem Topf. Den jetzt er, mein Ehemann, brauchte.

„Wer mit Kurkuma kocht, kann kein schlechter Mensch sein”, verkündete er.

Niemand hat die Absicht, einen Martin der Schlechtigkeit zu bezichtigen.

Niemand hat die Absicht, eine Mauer in Berlin zu errichten.

Historische Aussagen. Ich glaube nicht mehr. Weder Wörtern, noch Versprechen, noch Sinnen. Den Gerüchen, die ich Tag für Tag aus dem Treppenhaus vertreibe, denn dort bleiben sie hängen, nachdem sie der Küche entflohen sind, ist die Farbe gelb fremd. Frische Zutaten kennen sie nicht. Glaubt man den Überbleibseln – der Menge von leergegessenen Gläsern und Dosen – dann ernährt sich Martin der Jüngere in Krakau wie auf einer alpinen Berghütte. Von Konserven. Und Notvorräten. Um zu überleben. Während eines harten Winters. Ich glaube nicht einmal an Kurkuma. Der gelbe Reisrest im Topf war eine Eintagsfliege.

Wir sind zurückgekehrt. Wie versprochen. Polka, Tango und ich. In das Zimmer unter dem Dach. Während ich die Treppen hochsteige, reiße ich instinktiv das Fenster auf. Mein Zimmer ist ein beschützter Raum. Eine dritte Engelin ist dazugekommen. Geschenk der Bibliotheksdirektorin aus Bochnia. Und zwei Engelkaffeebecher. Geschenk meiner Polnischlehrerin. Ich kann mich nicht beklagen. Alle bösen Geister sind verglüht. Mein Zimmer ist rein. Küchendunstfrei. Martinfrei. Gelbfrei. Das Kurkumapulver füllte ich in ein leeres Honigglas um. Es wartet in der Küche auf den Koch. Ich bin allein mit Polka und Tango. Ich habe einen zweiten Schreibtisch. Jetzt kann ich endlich arbeiten. Meine Papiere und Gedanken ausbreiten. Auf dem zweiten Schreibtisch steht der zweite Maitreya – der Buddha der Zukunft. Ewig lächelnd. Wie Wolfgang. Mit dickem Bauch. Wie Wolfgang. Mit einer Kalebasse. Wie Wolfgang. Falls er endlich zu seiner Posaune zurückfindet. Der Buddha der universalen Liebe. Ich kann mich wirklich nicht beklagen. Auf dem ersten Schreibtisch liegt mein Bernsteinklumpen. Geschenk, vor Jahren, von Pani A. Ich leide an hormonell bedingten Stimmungsschwankungen. Kurz gesagt.

Wolfgang, mein dickbäuchiger Ehemann, ist zu seinen Studierenden zurückgekehrt. Ich speise also wieder in der Stadt. Wozu Zeit verlieren. Mit Zwiebelgeschnippel. Ich bin eine Frau im fortgeschrittenen Alter. Und leide an hormonell bedingten Stimmungsschwankungen. Kurz gesagt. Wolfgang hat es gut. Er braucht sich nicht in positivem Denken zu üben. Er hat es in sich. Von Kindesbeinen an.

Deshalb nehmen wir in unserem Eheleben nur gelben Reis zu uns. Solange es einen Kaiser in China gab, war die gelbe Farbe für ihn reserviert. Heute färbt mein Privatkoch fröhlich alles sonnenauf- oder -untergangsgelb. Mit Kurkuma, das er kiloweise bei den Türken in Kreuzberg kauft. Den thailändischen Duftreis, die italienischen Nudeln, die griechischen Krithiraki, die deutschen Kartoffeln. Aber auch Saucen, Suppen, Frischkäse. Und die weißen Küchenhandtücher. Die weißen Sonntagshemden. Und den Fußbodenbelag. Sowie verschiedene Kunststoffteile der Kücheneinrichtung. Mein Koch kocht nur mit frischen Zutaten. Und mit kreativer Hingabe. Absolut nicht leiden kann er in der Küche dumme Fragen der hungrigen Ehefrau. Denn er rührt. Und spritzt. Und wirbelt. Und wirbelt. Und wirbelt. Montags packt dann Pani E. die Verzweiflung. Die gelben Flecken gehen nie mehr aus.

Mein Koch ist übergewichtig und kam zu Weihnachten nach Krakau mit dem kleinsten Tütchen Kurkuma, das in Kreuzberg verkauft wird. Unverzüglich machte er sich an die Arbeit. In der Küche des Łaskihauses entdeckte er sofort Gelbwurzspuren. Einen gelben Reisrest. Von Martin dem Jüngeren. In einem Topf. Den jetzt er, mein Ehemann, brauchte.

„Wer mit Kurkuma kocht, kann kein schlechter Mensch sein”, verkündete er.

Niemand hat die Absicht, einen Martin der Schlechtigkeit zu bezichtigen.

Niemand hat die Absicht, eine Mauer in Berlin zu errichten.

Historische Aussagen. Ich glaube nicht mehr. Weder Wörtern, noch Versprechen, noch Sinnen. Den Gerüchen, die ich Tag für Tag aus dem Treppenhaus vertreibe, denn dort bleiben sie hängen, nachdem sie der Küche entflohen sind, ist die Farbe gelb fremd. Frische Zutaten kennen sie nicht. Glaubt man den Überbleibseln – der Menge von leergegessenen Gläsern und Dosen – dann ernährt sich Martin der Jüngere in Krakau wie auf einer alpinen Berghütte. Von Konserven. Und Notvorräten. Um zu überleben. Während eines harten Winters. Ich glaube nicht einmal an Kurkuma. Der gelbe Reisrest im Topf war eine Eintagsfliege.

Wir sind zurückgekehrt. Wie versprochen. Polka, Tango und ich. In das Zimmer unter dem Dach. Während ich die Treppen hochsteige, reiße ich instinktiv das Fenster auf. Mein Zimmer ist ein beschützter Raum. Eine dritte Engelin ist dazugekommen. Geschenk der Bibliotheksdirektorin aus Bochnia. Und zwei Engelkaffeebecher. Geschenk meiner Polnischlehrerin. Ich kann mich nicht beklagen. Alle bösen Geister sind verglüht. Mein Zimmer ist rein. Küchendunstfrei. Martinfrei. Gelbfrei. Das Kurkumapulver füllte ich in ein leeres Honigglas um. Es wartet in der Küche auf den Koch. Ich bin allein mit Polka und Tango. Ich habe einen zweiten Schreibtisch. Jetzt kann ich endlich arbeiten. Meine Papiere und Gedanken ausbreiten. Auf dem zweiten Schreibtisch steht der zweite Maitreya – der Buddha der Zukunft. Ewig lächelnd. Wie Wolfgang. Mit dickem Bauch. Wie Wolfgang. Mit einer Kalebasse. Wie Wolfgang. Falls er endlich zu seiner Posaune zurückfindet. Der Buddha der universalen Liebe. Ich kann mich wirklich nicht beklagen. Auf dem ersten Schreibtisch liegt mein Bernsteinklumpen. Geschenk, vor Jahren, von Pani A. Ich leide an hormonell bedingten Stimmungsschwankungen. Kurz gesagt.

1.1.06

Ausflug in die Tiefen der Grammatik

Neujahr in Danzig. Teil zwei. Bis zum Abend waren wir alle wieder hungrig. Also trafen wir uns zu einem erlesenen Abschiedsessen. Zwischen dem Salat und der Suppe servierte Radek nach so vielen Jahren unserer Freundschaft, nach so vielen Jahren meiner sprachlichen Qualen, mit leichter Hand und frischem Geist einen „Zwischen-Gang“ – wie das meine Russischlehrerin in Basel seligen Gedenkens zu nennen pflegte, wenn sie zwischen dem Appetitanreger und der kalten Vorspeise genüsslich ihre erste Zigarette anzündete.

Vielleicht war es auch Radeks „Zwischen-Satz“.

Denn er verkündete in aller Seelenruhe: „Das ist ganz einfach!“ Radek ist Mathematiker und weiß fast alles. Wie Wolfgang. „Du, Judith und ein Hund männlichen Geschlechts bilden grammatikalisch im Polnischen eine „männlichpersonale” Gruppe. Du, Judith, bringst in diese Gesellschaft mit beschränkter Haftung als Frau die „Person“ ein, der Hund die „Männlichkeit“. Das Männliche dominiert in der polnischen Grammatik immer. Auch wenn sie vom Hund kommt. Und tausend Frauen daneben stehen.“

Ich bin sprachlos.

„Das soll wohl ein Witz sein...“, bringe ich mühsam hervor. Und meine Stimme, selbständig wie immer, versagt mir sofort ihren Dienst.

Ich ringe nach Atem. Radek frohlockt. Gleich kommt sein Żurek. Er schüttelt den Kopf. Wehrt ab. Ist alles ernst gemeint. Aber keine Sorge, beruhigt er vom anderen Ende des Tisches, viele Polen kennen diese Regeln auch nicht. Ein überaus schwacher Trost. Denke ich. In letzter Zeit höre ich das immer wieder. Dass auch die Polen… mit dem einen oder anderen nicht zurechtkommen. Als ob die Tatsache, dass auch die Polen… irgendetwas an meiner misslichen Lage verbessern würde. In dieser Sprache. Das allerschönste Kompliment des vergangenen Jahres war die anerkennende Feststellung meiner Polnischlehrerin, dass ich das Niveau (oder den Standard?) der Sprachschwierigkeiten und Fehlerquoten der native speaker erreicht habe. Das heißt, in meinem Kopf befinden sich ebenso viele Fragezeichen wie in jedem polnischen Kopf. Nur dass die in meinem Kopf - im Gegensatz zu den polnischen Köpfen - Verheerendes anrichten. Mein Denken anregen. Ich überlege nur noch. Wäge ab. Hin und her. Und auf und ab. Mir vergeht. Der Mut. Zum Risiko. Grażyna, meine diskrete und heimliche „Sekretärin”, riet mir schon vor langem „folge der Intuition“. Aber die ist vor die Hunde gegangen. Und eingeschlafen. Bereits im vergangenen Jahr. Kehren wir also zu Radek zurück. Er hat seine heiße Suppe ausgelöffelt.

„Das ist reine Mathematik”, sagt der Mathematiker und kaut am letzten Rest meiner Verzweiflung. „Und Mathematik ist einfach. Ein Mensch weiblichen Geschlecht ist grammatikalisch eine Sache. So wie ein Vogel, eine Parkbank, oder ein Baum. Ein Mensch weiblichen Geschlechts, bzw. eine sogenannte Frau kann grammatikalisch zur Person aufsteigen, falls sie einen geeigneten Partner finde. Als Partner kommen in Frage entweder ein Mensch männlichen Geschlechts, oder ein Tier, auch männlichen Geschlechts. Wenn also eine Frau eine Grammatikallianz eingeht mit einem Erpel, dann werden beide sprachlich als männliche Personen behandelt.“

So langsam dämmert es mir. Der Hund (meiner, nur meiner) liegt in Feleks Polnischunterricht begraben. Felek schwelgte in seinen Ausnahmen, die er stundenlang, wochenlang, jahrelang mit Inbrunst an die Tafel malte. Felek hielt seine Polnischstunden in Deutsch ab. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das überhaupt möglich war. Ich kann mich nur noch erinnern, dass es genauso war. Felek benützte eine Grammatik der polnischen Sprache, die in Deutsch abgefasst war. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das möglich war. Ich kann mich nur noch erinnern, dass es so war. Und dort, in diesem schmalen Bändchen wurde der diskriminierende mathematisch-grammatikalische polnische Begriff „męskoosobowy” [männlich-personal] wunderbarerweise verwandelt in „männlich-belebt”. Die ganze Zeit, ein halbes Jahrhundert lang, länger als ich Roma kenne, sitzt in meinen grauen Zellen dieses idiotische Wort aus der polnischen Grammatik in deutscher Sprache fest: „männlich-belebt”. Seinetwegen – und nur seinetwegen – wollte ich nie begreifen, warum der Stier grammatikalisch „nicht männlich belebt” ist, also eine Sache, obwohl doch auch er in der Arche Noah sein Plätzchen fand, genauso wie der Löwe, der Hase, der Hahn, der Spatz, der Schwan oder der Pinguin!

Felek ist an allem schuld. Morgen kehre ich mit den Danziger Pinguinen nach Krakau zurück. Am Abend werde ich mit ihnen den Weg von der Bushaltestelle bis zur Villa zu Fuß zurücklegen. Pinguine können nur auf Schnee laufen. Und daran fehlt es auf der Kastanienstraße bestimmt nicht. Übermorgen schreibe ich meinen nächsten Bericht. Polka, Tango und ich kehrten als polnisch-männliche Personalunion nach Hause zurück.

Vielleicht war es auch Radeks „Zwischen-Satz“.

Denn er verkündete in aller Seelenruhe: „Das ist ganz einfach!“ Radek ist Mathematiker und weiß fast alles. Wie Wolfgang. „Du, Judith und ein Hund männlichen Geschlechts bilden grammatikalisch im Polnischen eine „männlichpersonale” Gruppe. Du, Judith, bringst in diese Gesellschaft mit beschränkter Haftung als Frau die „Person“ ein, der Hund die „Männlichkeit“. Das Männliche dominiert in der polnischen Grammatik immer. Auch wenn sie vom Hund kommt. Und tausend Frauen daneben stehen.“

Ich bin sprachlos.

„Das soll wohl ein Witz sein...“, bringe ich mühsam hervor. Und meine Stimme, selbständig wie immer, versagt mir sofort ihren Dienst.

Ich ringe nach Atem. Radek frohlockt. Gleich kommt sein Żurek. Er schüttelt den Kopf. Wehrt ab. Ist alles ernst gemeint. Aber keine Sorge, beruhigt er vom anderen Ende des Tisches, viele Polen kennen diese Regeln auch nicht. Ein überaus schwacher Trost. Denke ich. In letzter Zeit höre ich das immer wieder. Dass auch die Polen… mit dem einen oder anderen nicht zurechtkommen. Als ob die Tatsache, dass auch die Polen… irgendetwas an meiner misslichen Lage verbessern würde. In dieser Sprache. Das allerschönste Kompliment des vergangenen Jahres war die anerkennende Feststellung meiner Polnischlehrerin, dass ich das Niveau (oder den Standard?) der Sprachschwierigkeiten und Fehlerquoten der native speaker erreicht habe. Das heißt, in meinem Kopf befinden sich ebenso viele Fragezeichen wie in jedem polnischen Kopf. Nur dass die in meinem Kopf - im Gegensatz zu den polnischen Köpfen - Verheerendes anrichten. Mein Denken anregen. Ich überlege nur noch. Wäge ab. Hin und her. Und auf und ab. Mir vergeht. Der Mut. Zum Risiko. Grażyna, meine diskrete und heimliche „Sekretärin”, riet mir schon vor langem „folge der Intuition“. Aber die ist vor die Hunde gegangen. Und eingeschlafen. Bereits im vergangenen Jahr. Kehren wir also zu Radek zurück. Er hat seine heiße Suppe ausgelöffelt.

„Das ist reine Mathematik”, sagt der Mathematiker und kaut am letzten Rest meiner Verzweiflung. „Und Mathematik ist einfach. Ein Mensch weiblichen Geschlecht ist grammatikalisch eine Sache. So wie ein Vogel, eine Parkbank, oder ein Baum. Ein Mensch weiblichen Geschlechts, bzw. eine sogenannte Frau kann grammatikalisch zur Person aufsteigen, falls sie einen geeigneten Partner finde. Als Partner kommen in Frage entweder ein Mensch männlichen Geschlechts, oder ein Tier, auch männlichen Geschlechts. Wenn also eine Frau eine Grammatikallianz eingeht mit einem Erpel, dann werden beide sprachlich als männliche Personen behandelt.“

So langsam dämmert es mir. Der Hund (meiner, nur meiner) liegt in Feleks Polnischunterricht begraben. Felek schwelgte in seinen Ausnahmen, die er stundenlang, wochenlang, jahrelang mit Inbrunst an die Tafel malte. Felek hielt seine Polnischstunden in Deutsch ab. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das überhaupt möglich war. Ich kann mich nur noch erinnern, dass es genauso war. Felek benützte eine Grammatik der polnischen Sprache, die in Deutsch abgefasst war. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das möglich war. Ich kann mich nur noch erinnern, dass es so war. Und dort, in diesem schmalen Bändchen wurde der diskriminierende mathematisch-grammatikalische polnische Begriff „męskoosobowy” [männlich-personal] wunderbarerweise verwandelt in „männlich-belebt”. Die ganze Zeit, ein halbes Jahrhundert lang, länger als ich Roma kenne, sitzt in meinen grauen Zellen dieses idiotische Wort aus der polnischen Grammatik in deutscher Sprache fest: „männlich-belebt”. Seinetwegen – und nur seinetwegen – wollte ich nie begreifen, warum der Stier grammatikalisch „nicht männlich belebt” ist, also eine Sache, obwohl doch auch er in der Arche Noah sein Plätzchen fand, genauso wie der Löwe, der Hase, der Hahn, der Spatz, der Schwan oder der Pinguin!

Felek ist an allem schuld. Morgen kehre ich mit den Danziger Pinguinen nach Krakau zurück. Am Abend werde ich mit ihnen den Weg von der Bushaltestelle bis zur Villa zu Fuß zurücklegen. Pinguine können nur auf Schnee laufen. Und daran fehlt es auf der Kastanienstraße bestimmt nicht. Übermorgen schreibe ich meinen nächsten Bericht. Polka, Tango und ich kehrten als polnisch-männliche Personalunion nach Hause zurück.

Neujahr in Danzig

Die Silvesternacht brachten wir in bester Laune hinter uns. Unter lautem Krachen. Bei unaufhörlichem Schneefall. Auf der höchsten Moräne über Danzig.

Ich weiß nicht mehr, wie oft ich schon davon berichtete. Wir alle sind älter geworden. Ich weiß nicht mehr, welch unsentimental schönen Wörter immer bereit standen. Heute ist es so, dass die fast erwachsenen Kinder meiner Freunde zu ihren Parties gehen und die Eltern in der sturmfreien Bude hocken bleiben. Der Sohn von Ewa und Janusz heißt Martin. Der nächste in der Kollektion. Früher war es umgekehrt. Aber ich weiß nicht mehr, in welch poetischer Verkürzung unsere lange Geschichte jeweils Platz fand. Mit einem Wort: Roma ist die erste Person, die ich in Polen kennenlernte. Und die ich bis heute kenne. Roma und ich kennen uns länger als Roma und Radek, als ich und Wolfgang, als Roma und Ewa usw. Wir kennen uns, mathematisch präzise ausgedrückt, auf den Tag genau sechsundzwanzig Jahre und fünf Monate. Wir begegneten uns zum ersten Mal am ersten August 1979 in Osiek an der Weichsel. Gegen Abend. Ich auf dem Fahrrad, mit einer Tagesetappe in den Waden. Roma im Urlaub, mit ein paar Englischkenntnissen im Kopf. Ich suchte ein Bett. Sie hatte Verwandte. Und das war’s.

Letztes Jahr (nein, vor anderthalb Jahren!) feierten wir unser silbernes Jubiläum in Darłowo. Mit unseren Fahrrädern (natürlich anderen als damals) und unseren Ehemännern.

Roma lebt, wenn sie nicht gerade im Urlaub ist, in Danzig. Damals in Osiek, nach dem Frühstück in der Küche ihrer Tante, schrieb sie mir ihre Danziger Adresse auf ein Stück Papier oder in mein Reisetagebuch (schon damals machte ich mir über alles und jedes Notizen). Ich weiß es nicht mehr (aber irgendwann lässt sich das in Berlin verifizieren). Und ich lebte damals, wenn ich nicht gerade auf dem Fahrrad saß, in Basel. Roma traf ich zum ersten Mal auf einer normal gepflasterten Straße am helvetischen Nationalfeiertag. Warum die Schweizer ausgerechnet an dem Tag feiern, an dem wir uns begegneten, weiß auch kein Mensch.

Und ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, weshalb – bereits während meines Studiums in Warschau, ganz am Anfang, im Jahr 1983 – die Tradition ihren Anfang nahm, dass wir die Silvesternacht zusammen verbringen. Jeder weiß, was sich in der Zwischenzeit alles verändert hat. Aber wir, altmodische Traditionalistinnen, lieben unseren Trott. Und Trotz. Unsere Sucht. Und Suche. Zu Silvester fahre ich nach Danzig. Mal sehen, ob der Zug im Schnee stecken bleibt.

Ich weiß gar nichts mehr. Wir alle sind älter geworden. Wolfgang und ich gingen vor dem Frühstück an der Motława spazieren. Frohgemut. Die Silvesternacht lag hinter uns. Das Krachen. Die Schneeverwehungen. Auf der höchsten Moräne über Danzig.